عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

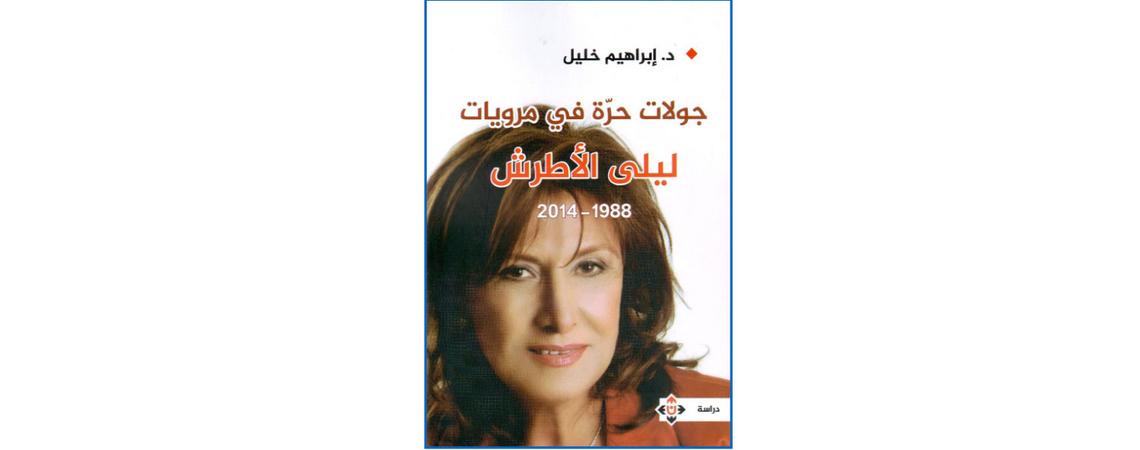

ليلى الأطرش.. وداعًا

الدستور- د. إبراهيم خليل

نعى الناعون الكاتبة الروائية الصديقة ليلى الأطرش(73سنة) و كانت لنا بها أمتن العلائق، واقوى الأواصر، ولطالما اشتركنا في ندوة، أو في حفل تكريم، أو توقيع رواية من رواياتها الجيدة، بدءا من وتشرق غربا، مرورا بامرأة للفصول الخمسة، وليلتان وظل امرأة، ورواية صهيل المسافات، ورغبات ذاك الخريف، ومرافئ الوهم، وأبناء الريح، وترانيم الغواية، وانتهاءً بلا تشبه ذاتها. وهي روايات تمثل علامات فارقة في الرواية الجديدة في كل من الأردن وفلسطين. فعند صدور روايتها الأولى (وتشرق غربا) لم أكن على معرفة بها ولا بزوجها الشاعر فايز صياغ، وحين انتهيت من قراءة تلك الرواية فوجئت بأنني أمام كاتبة تتقن المهارات الأساسية في الكتابة السردية الجادة. وليس أدل على ذلك من أنها حشدت لنا فيها شخوصا يمثلون جيلين من الناس مختلفين ، جيلا شهد أحداث النكبة وما تلاها ، وجيلا شهد نكسة حزيران، واكتوى بتبعاتها، في تناغم سردي لا يميل إلى ركن من أركان النص لحساب آخر.

فالرواية، بما فيها من تفاصيل تجسد الحياة اليومية ، في زمن ومكان معيّنين ، تجسيداً، يستشرف المستقبل ، ويتنبأ بالتغيير، على وقع الصراع الدامي الذي وقوده الناس والحجارة. ولقد أثنى فورستر Forster في كتابه (وجوه الرواية) على الكاتب الذي تتضمن أعماله شيئا من التنبؤ.

على أنّ طبيعة الموضوع حالت بينها وبين ارتياد آفاق جديدة في السرد، فعلى الرغم من ممارستها اللعبة بإتقان، إلا أن طرائق السرد ظلت غير بعيدة عما هو رتيب، ومألوف، في روايات كثيرة ميزت مراحل الرّيادة. وبصدور روايتها الثانية (امرأة للفصول الخمسة) أكدت الكاتبة معرفتها التطبيقية بتقنيات سردية جديدة تضفي على النص الكثير من ملامح الحداثة . كاللجوء إلى التعدّد الصوتي، والحوار ، وتناوب الأشخاص على المقام السردي، مما يستتبع تناوب الضمائر اللافتة لتنوع الراوي: متكلم ، مخاطب ، غائب – كلي العلم – وعلاوة على ذلك ارتياد آفاق مكانية متباعدة، تؤطرها شبكة من العلاقات، في لغة سردية تجمع بين ملاءمتها للسرد المكثف، وشفافية الشعر في شرائحها الوصفية خاصة.

في تلك الرواية ثيمتان أساسيتان ، أولاهما: سياسيّة ، تكشف الكثير من الممارسات المشبوهة التي شابت العمل السياسي الفلسطيني في المنفى ، والثانية اجتماعية، نسوية، تتمثل في النهاية العاجزة التي آلت إليها حكاية نادية الفقيه مع إحسان الناطور ، نهاية تذكرنا بالموقف النهائي لشخصية لورا في مسرحية هنريك إبسن: بيت الدمية Doll›s House .

أما في الرواية الثالثة (ليلتان وظل امرأة) فقد تشابكت من جديد ظلال من الواقع : الهجرة، المنفى، والتحيّز ضد الأنثى، حرص الأخيرة على تحقيق الذات عن طريق التعليم وممارسة المحاماة، بأخرى من لعبة القدر الغاشم الذي يميل إلى جانب بعض الناس، ولا يميل إلى آخرين . ولأن هذه الرواية تمسّ الجانب العميق من الصراع الدرامي الموصول الذي تعيشه المرأة في الشرق العربي ، فقد وجدت في المنولوغ أداتها المناسبة للتعبير عن معاناة الأختين،وعالمهما الداخلي. فاطرد تيار الشعور في الرواية موقفا تلو الآخر ، فيما اطرد الحوار أيضا في بناء متماسك ظاهره يعود لتباين زوايا النظر ، ومضمره النسقي قناعان لامرأة واحدة، تجسد الأول منهما آمال، والثاني منى . لذا كان من الضروري أن تتناوب الأختان على أداء الدور المنوط بالساردة، والالتباس بشخصية المؤلف الضمني.

الرجل العربي

ومهما يكن من أمر، فإنّ الروايات الثلاث اتكأت على المرأة في أداء دور البطولة إذا ساغ التعبير، ودور السارد، ونستطيع القول ، في شيء من التسامح، دور القارئ. لكن الرواية الرابعة (صهيل المسافات) شذت عن هذه القاعدة، واتخذت من الرجل صالح أيوب بطلا وسارداً في الوقت نفسه ، كما لو أنه يكتب قصته من أجل أن تكون مسلسلا دراميا مثيراً. ومن خلال علاقات متشابكة تصل بين بؤر مكانية متعددة، وفضاء سردي مترامي الأطراف، يتضح لنا أن معاناة صالح أيوب لا تختلف عن معاناة أي رجل مثقف في الوطن العربي ، رجل تحاصره أسئلة السياسة مثلما تحاصره الهوية المرتبكة ، ومسئولية الكلمة، تارة باعتباره أستاذا، وتارةً باعتباره صحفيا ملتزما بكتابة عمود يومي ، وأخرى باعتباره مخدوعا بما يذاع على الملأ من أحاديث عن علاقة عضوية مزعومة بين بيئة ينخرها التخلف وأخرى تدعي العولمة والتمدْيُن.

لم تفدْ صالح أيوب محاولاته الدائبة لانتحال شخصيات أخرى، ولا محاولاته التمَترس خلف ما ينم عليه اسمه الجامع بين الصلاح(صالح) والصبر( أيوب) ولا نزعته العقلانية، وتحفظه في علاقاته النسائية، فسرعان ما وجد نفسه طريد الفردوس بتعبير توفيق الحكيم . أما زهرة – زوجته- فلا تذكـّرنا بحكاية حنان الشيخ، ولا بزهرة نجيب محفوظ في رواية (ميرامار) وإنما تبدو مثل نخلة شامخة على الرغم من دورها الثانوي : تساند الزوج ، وتقف إلى جواره، في أكثر اللحظات حرجًا، فهي، من هذه الناحية، تصرف الاهتمام إلى كتابة نسوية جادة، بعيدة عن اللغة المتكررة في روايات أخرى تقتصر على المبتذل ، والآني ، والجسدي.

السيناريو والرواية

وفي مرافئ الوهم تواصل بناءها السردي متنصلة من تبعات الأشكال النمطية، إلى تبني تكوين جديد ينتفع من السيناريو، والبرنامج التلفزيوني .تداخلٌ في الأمكنة عبر المشاهد، تنقلٌ بالقارئ من فضاء لآخر ، ومن شخصية لشخصية أخرى، ومن موضوع يستأثر بعناية السارد (س) إلى موضوع يستأثر بعناية السارد (ص) صوتٌ يمثل هذه الشخصية، وصوتٌ يمثل شخصية أخرى.. على هذا النحو تتبأر شخصية كفاح أبو غليون في تبئير جزئي داخلي، وتتبأر شخصيّة سلاف في تبئير آخر، وشادن الراوي التي تجمع في شخصيتها بين التبئير الداخلي والخارجي. كل منهم له مساره الذي اختارته الكاتبة، وله صوته الذي يملأ الرواية. الصوت الوحيد الخفيّ في هذه الرواية هو صوت المؤلفة ليلى الأطرش. حتى لغة الرواية ليست لغة المؤلفة على وجه اليقين، فنحن أمام نسيج يصدق عليه وصف نورثروب فراي للغة الموضّعة، أي تلك التي تنمّ على استقلال الشخوص، فكلٌّ منهم يتحدث، ويتكلم بلسان يميزه عن غيره. ويتسق مع دوره هو لا مع دور أيّ شخصية أخرى. ومع هذا، لا نفتقرُ، في هذه الرواية، لشفافية الشعر، التي عرفناها في (امرأة للفصول الخمسة) أو (صهيل المسافات) فالجمع بين تعدد الأصوات، والنسق الحواري، مع نسيج لغوي لا يخلو من حنان الشعر ، في شرائح الوصف، والاستبطان النفسي، شيءٌ يصعب الوصول إليه إلا بعد الخبرة والمران ، وذلك بلا ريب هو ما تملكته ليلى الأطرش في رحلتها الإبداعية هذه فتصدر ابناء الريح ورغبات ذاك الخريف وترانيم الغواية.

ترانيم الغواية

فمن الأساسيّات التي تقوم عليها ترانيم الغواية: الحَبْكة الجيدة، التي تجمعُ بين البساطة، والتماسُك، والعمق. أما البساطة فقد جاءت من كون الراوية، وهي معدة الفيلم، قد جاءت من عمان إلى بيت عمتها ميلاده في حوش أبو نجمة في القدس لتقيم عندها المدة التي يتطلبها تصويره أولا، ولكي تستمد منها بعض الأخبار التي تنسج منها المادة الوثائقية التي ترافق شريط الصوَرِ ثانيًا، ولهذا لا تفتأ تطرحُ التساؤلات، وتستعرضُ الصور. وقد أتاحت لها ميلادة الخلوة في مكتبة شقيقها إبراهيم الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية منذ زمن، تاركاً رفوفاً تتجمَّع فوقها الكتب، والمجلدات، منتظمة وغير منتظمة، يعلوها الغبار، وفي تلك الخلوة تعثر على أوراق، ومذكرات الخوري متري، فتبدأ بالتصفُّح.. وتقليب الأوراق. تتخلل ذلك لحظات يجري فيها الحديث عن هذه الصورة، أو تلك. وأما العمقُ فقد جاء من كون المذكرات، أو الصور، تحيلنا في بعض الأحيان لحكايات ممتدة في الماضي، أو لأمكنة متباعدة من سانتياغو في تشيلي إلى الآستانة، وحمص.. وفي أثناء التنقلات من مكان لآخر، لمقابلة هذا الشخص، أو ذاك، كالزيارة التي تقومان بها لبيت زهرة الأنصاري، تلتفت من خلالها لواقع المدينة الحالي بعد الاحتلال. وتبعا لذلك تستمد حبكة هذه الرواية تشويقها من هاتيك التنقُّلات؛ فالقارئ يجد نفسه تارة في عين كارم، وطورًا في حوش أبو نجمة في القدس القديمة (الشرقية) وطورًا في القدس الجديدة. ويعبُر أبواب السور التاريخي مرة من باب الخليل، ومرة من باب العامود، ومرة من الباب الجديد، ويختلفُ إلى المدارس، فهذا تعلَّمَ في مدرسة المطران، وذلك في الإبراهيمة، وآخر في الكتَّاب.. والكنائس بما فيها من أجواء روحانية.. والحرَم.. ودرج ستنا مريم.. والشوارع..شارع يافا. ومطاعم.. ودور سينما تعرض فيها الأفلام لأول مرة كفيلم (الوردة البيضاء) إلخ..

وإذا تأمل القارئ ما يتعلق بهذه الأمكنة من أجواء تلقي بالضوء على الحكاياتِ المتداخلة، المؤطرة، بحكاية العشق المحرَّم بين ميلادة ومتري، يلاحظ كم هو حجم الدور الذي ينهض به المكان في هذه الرواية. على أنّ هذا الفضاء المكاني لم يُفْرض على الحبْكة فرضًا تعسفيًا مثلما نجده في رغبات ذاك الخريف، وإنما ينصبُّ الاهتمام بالدرجة الأولى، وفي المقام الأول، على الأحْداث، وعلى الشخصيات، ومن هذا الاهتمام يتمخَّضُ التركيزُ على المكان.

البحث عن أفق

وثمة حكاية طويلة، ومتواترة، عن مزار شريف، والحج إلى الجامع الأزرق، وضريح الإمام علي بن أبي طالب، وما أن يُذكر ذلك حتى يندفع الأب في « لا تشبه ذاتها « روايتها الأخيرة راويًا حكاية أو أكثر من حكايات هذا الملف. فلا يمكن أن يكون الإمام قد دفن في ضريحين: أحدهما في النجف مثلا، والآخر في مزار شريف. وارتباطا بهذا تتكرر مواسم الحج إلى الضريح، وهي تتذكر تلك المواسم، وتتذكر ما يرافقها من طقوس، وفي واحد من هذه المواسِم تفرط في وصف إحدى فرق المولوية ، وهو وصف يحيل السرد الروائي إلى وصف إثنوغرافي لمجتمع متديِّن حتى النُخاع. وشبيه بذلك ما ترويه على لسان الأم (هانية) عن شريط النقشبندي المصري.

ومن الحوار ما ينتهي لسرد متصل عن حكاية أخرى، قد لا تكون صلتها بجسم الحكاية صلةً مباشرة، فقد أخطأ منذر في حضرة الأب أرسلان، وذكر أنه يحفظ بيتين من رباعيات عمر الخيام التي تتغنى بها أم كلثوم؛ فما كان من الغلزاني إلا أن غضب غضبًا شديدًا، وقال أنتم العرب تحفظون الشعر من الأغاني، ومعظمكم لا يعرف من هو عمر الخيام، ثم يروي بغير قليل من التفصيل حكاية الخيام، ونظام الملْك، وحسن صباح. فالقانون الذي تخضع له آليات السرد - ها هنا- هو أن يذكر جزء من الحدث، يمثل مفتاحًا للآخر الذي يتولَى تكمَلة المتبقي. والغريب، الذي يلفت النظر، أن هذه الوقائع التي يجري تذكُّرها وقائع فيها من الدقة قدرٌ يجعل من السرد التخييلي سردًا قريبًا من الحقيقة، بل هو الحقيقة. فما رواه الغلزاني عن الخيام وصاحبيه لا يتعارض مع الحقائق التاريخية المعروفة، وما رواه منذر الشرفا عن ظهور التصوف، والدروشة في فلسطين عامة، والقدس بصفة خاصة ،كأنَّه مقتبس من كتاب تاريخي، أو من حوليات أحد المؤرخين عارف العارف مثلا، أو مصطفى مراد الدباغ. وما يُسْتدل من هذا أن ليلى الأطرش تبحث في هذه الرواية عن أفق آخر للكتابة تتخطى فيه بيئة المؤلف، وترود بقعة نائية تحتاج المعرفةُ بالتفاصيل المتعلقة بها إلى بحثٍ معرفي، يُضطر فيه المبدع للانتفاع بمرجعيات ومصادر تتوافر فيها المادة الضرورية اللصيقة بالجوانب الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والدينية والمذهبية، لتغدو الكتابة السردية قائمة على المعرفة المكتملة، والغنية، بتلك البقعة، إن كان الأمر على مستوى الجغرافيا، أو على مستوى التاريخ، السياسيَّيْن، وهذا أفق قل ارتياده في رواياتها السابقة التي تقتصر فيها على المكان العربي، أو الفلسطيني، مع ما يتطلبه أحيانًا من طواف الشخوص في لندن أو باريس