عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

وليد سيف بين الأدب والفكر

القدس العربي-إبراهيم خليل

الملايين من الذين شاهدوا مسلسلات وليد سيف التاريخية: «الخنساء»1977 و» «عروة بن الورد» 1979 و«شجرة الدر» 1979 و«طرفة بن العبد» 1982 و«المعتمد بن عباد» 1982 و«الصعود إلى القمة» 1986 و«صلاح الدين الأيوبي» 2001 و«صقر قريش» 2002 و«ملوك الطوائف» 2005 و«سقوط غرناطة» 2007 و«الفاروق» 2011 و«التغريبة الفلسطينية» لا يعرفون أن كاتبها بدأ حياته شاعرا واعدا بما هو جديد، ومتميز وفائق.

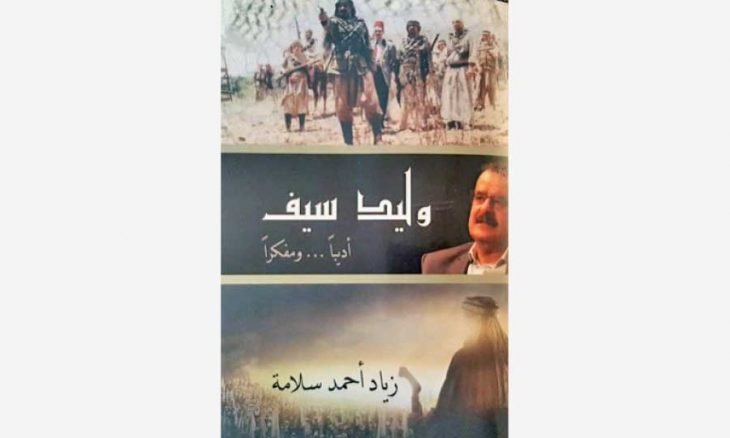

أصدر وليد سيف ديوانه الشعري الأول «قصائد في زمن الفتح» عن دار الطليعة في بيروت 1969 وتزامن ظهوره مع الانطلاق اللافت للمقاومة الفلسطينية بقيادة فتح. وبعده أصدر ديوان «وشم على ذراع خضرة» (دار العودة 1971) ثم «تغريبة بني فلسطين» 1979، وفيه ثلاث قصائد أولاها بعنوان «تغريبة زيد الياسين» التي نشرت سابقا في مجلة «شعر» المصرية. أما قصيدة «البحث عن عبدالله البري» فنشرت في العدد 2 ربيع 1990 من البيادر، مع إضاءة على تجربته الشعرية لأحمد دحبور (انظر ما كتبناه عنها في «الضفيرة واللهب» عمان ـ 2000). ويذكر زياد أحمد سلامة مؤلف الكتاب الصادر حديثا بعنوان «وليد سيف أديباً.. مفكراً» قصيدة أخرى لم تنشر في أي من دواوينه المذكورة، وهي قصيدة (الحبّ ثانية) المنشورة في الملحق الثقافي لصحيفة «الدستور الأردنية» بتاريخ 23 /10/ 1992. وهذا الكتاب كتاب قيم لا لحجمه الكبير (518 صفحة) ولا للقيمة التي يتمتع بها الناشر- وزارة الثقافة، ولا لمؤلفه الناشط الإسلامي، لكن لما يتصف به من شمول.

فإذا ُنظر إليه من حيث كونه ترجمة شخصية لوليد سيف، وجد فيه القارئ كفاية المكتفي، وشفاء المشتفي، وإذا نظر إليه من حيث التوثيق، والتدقيق، وجد فيه القارئ مسردا لجل ما جادت به قريحة الشاعر الكاتب من عطاء، لا يخلو من الاستقصاء، ولا يعوزه التحقيق. إن كان الأمر في الشعر، أو في المقالات، أو في التمثيليات، أو السيناريو والحوار، أي: المسلسلات، الإذاعية والتلفزيونية، فهو، بهذا القدر أو ذاك، يطفئ ظمأ الباحث، ويشفي غلة المتعطش الصادي. فالمؤلف لا يترك صغيرة ولا كبيرة، ولا يترك لائذة شاردة، أو بيّنة واردة، إلا ويذكرها. وهذا الجهد لا يقتصرعلى الأعمال المهمة، كالتي استفتحنا بها هذه المقالة الوجيزة عن الكتاب. ولا يقتصر على الأعمال المبكرة دون المتأخرة، أو تلك التي هي قيد الإعداد، ولما تكتمل بعد، كاعتزامه إعادة كتابة بعض المسلسلات الدرامية، وإخراجها للجمهور على هيئة الروايات، بعد أن شاهدوها على الشاشة في هيئة المسلسلات. وهو يستوفي إلى ذلك وذلك ما نشر من مقابلاتٍ صحافية مع الشاعر الكاتب، ومن أحاديث إذاعية بثت من هذا الراديو أو ذاك، ومن قنواتٍ فضائية بما فيها قناة «الجزيرة».

فقد ألم المؤلف بالسيرة الموجزة لوليد سيف، الذي ولد في باقة على كثب من طولكرم، ودرس في مدارس المدينة المذكورة قبل أن يلتحق بالجامعة الأردنية دارسا للغة والأدب العربيين. وتخرج في عام 1970. ويتتبع المؤلف مساره العلمي، والعملي، إلى أن استقر به الأمر متفرغا لكتابة الأعمال الفنية لأكثر من تلفزيون عربي. على أن المؤلف، بهذه السيرة المختصرة، لم يفته أن يذكر بعض العوامل المساعدة والمساندة التي هيأت للشاعر الشاب أن يحقق ما يصبو إليه، فقد لقي دعما أكثر من كاف من عمه، وحميه، الأكاديمي الراحل محمود إبراهيم سيف، وكان أستاذا ذا علاقات قوية، ومتينة، بالنابهين في الوسط الأكاديمي، والتعليمي، علاوة على علاقته المتميزة المبكرة بالمخرج المسرحي صلاح أبو هنود (أردني من أصل فلسطيني) الذي شجّعه، ولا نبالغ إذا قلنا: دفع به دفعا إلى اقتحام أسوار التلفزيون، وكتابة المسلسلات، بادئا بالخنساء، ثم بعروة بن الورد. ولا يستغرب من يقرأ ما ورد في الكتاب، أنّ أول 7 مسلسلات لوليد كانت من إخراج صلاح أبو هنود. وكان عليه أن ينتظر حتى عام 1983 ليخوض تجربته الأولى مع المخرج السوري علاء الدين كوكش في «بيوت مكة». وإلى عام 1985 حتى يخوض تجرته الأولى، والوحيدة، مع المخرج وفيق وجدي ـ مصر- في «ملحمة الحب والرحيل». وحتى عام 2001 حتى يخوض تجرته الأولى الممتدة مع السوري الراحل حاتم علي. وهذا يعني ـ في ما يعنيه ـ أن من أبرز العوامل التي أسهمت في نجاحه تلفزيونيا تلك التي يعود الفضل فيها لصديقه المخرج صلاح أبو هنود. ولا يضير الكاتب أو المؤلف أن يشار إلى ذلك.

أما عن السؤال ما إذا كنا خسرنا شاعراً، أم كسبنا كاتباً درامياً، فسؤال لا علاقة له بالدراسة التي يختصّ بها الفصل. وهو سؤال تقع الإجابة عنه خارج النص الشعري والدرامي.

وليد سيف والشعر

وللمؤلف زياد نظرة في هذا الكتاب لشعر وليد سيف، وهي نظرة تبدو للقارئ نظرة من يستحسن شعر شاعره فحسب، لا لأنه من أهل الصنعة الذين يهتمون بالوقوف إزاء أسرار القصيدة، وخفايا الصنعة الشعرية الدقيقة، فتأتي أحكامُهم بسبب ذلك مستندة لحقائق نقدية، وتحليلات منطقية. فهو على سبيل المثال، لا الحصر، لا يتطرق لتأثر الشاعر بمن سبقوه، مع أنَّ هذا واضح جدا في القصيدة الأولى. وهي من بواكيره، وفيها يتجلى تأثره بصلاح عبد الصبور وبأمين شنار وبعبد الرحيم عمر:

بخيلة بخيلة مواسم الحياة في دروبنا

وأفقنا مجرح الضمير محكم الرتاج

وليس غير لحظة،

ويأكل القنديل قطرة أخيرة

ويرتمي بلا حياه.

وليس من السائغ المقبول أن يبدأ الباحث حديثه عن الشاعر بذكر مكانته الشعرية، فمع تسليمنا بصحة ما يذكره المؤلف من أن لوليد سيف مقعدًا بين كبار الشعراء من نزار قباني إلى عبد الصبور، فعبد المعطي حجازي، وبلند الحيدري، وأحمد عفيفي مطر، وحتى أدونيس، فمع تسليمنا بذلك لا يحسن بالمؤلف أن يذكر هذا في منأىً عن القرائن، والمعطيات التحليلية التي تجعل شعره يحظى بهذه المنزلة الرفيعة. فهؤلاء الذين ذكروا لا مرية في أنهم غزيرو النتاج، وهذا النتاج، مع غزارته، أخضع لدراسات تحليلية، ونقدية، لا نبالغ إذا قلنا لا عدَدَ لها ولا حصر. فكيف يمكن أن نضع وليد سيف مع تقديرنا لشعره في هذا الموضع، دون دراسة تقودنا لاستخلاص هذه النتيجة؟

وقد استدرك المؤلف نفسه، وتراءى له إن هذا التقويم تقويم مجاني، ولا بد له من دراسةٍ تعززه، وتثبت دقة ما فيه، لذا بادر لدراسة الشعر، مستهلا ذلك بديوانه» الأول قصائد في زمن الفتح» وقد اتسمت دراسته للديوان بإيراد الأمثلة، وما قيل فيها. ثم ينتقل بعد ذلك لديوانه الثاني «وشم على ذراع خضرة» ويفعل الشيء نفسه، فيذكر رأي عبد الرحمن ياغي، وفخري صالح في الديوان.. ويضيف لرأييْهما ما يقتبسه من مُعدّي الرسائل، والأطاريح، كإحسان الديك وميسر خلاف وناديا ماجد ومحمود حامد وآخرين.. على أن المؤلف، كغيره من المؤلفين، يعتمد، لا على تحليله الذاتي للشعر شكلا وفحوى، وإنما يستند في الغالب للمقابلات كثيرا. فأحيانا يعتمد على رأي الشاعر بشعره، وفي أحيان أخرى يعتمد على رأي أحد أقاربه، أو قريباته، ما يُضفي على المشهد النقدي الطابع العائلي. وفي أحيان يعتمد على ما يقوله الشاعر عن شعره في سيرته المنشورة «الشاهد والمشهود».

ويعد الفصل الذي يتناول شعره فصلا مشتتا، على الرغم من الحجم الكبير للجهد المشكور الذي بذله فيه. وكان حريّاً به أن يسلك مسلك من ينظم أفكاره، ويبوب القضايا موضع البحث. فيتناول أولا ما يؤدي إلى الأخير. نقول هذا لأنَّ من يقرأ عناوين الفصل يجدها تفتقر للنسق، فمثلا يذكر عنوان «كيف تتولد القصيدة؟» وعنوان آخر وهو «السمات الفنية لشعر وليد سيف» وبعده عنوان «مفاتيح القصيدة» وعنوان «التناص عند وليد سيف» ثم عنوان «الصورة الشعرية» ثم تقسيم الصورة إلى حلمية، ونفسية و»توظيف الأغنية «، وعنوان آخر يليه «هل كتب وليد سيف الزجل؟». وفي الصفحة ذاتها عنوان آخر «توظيف المثل» ويستمر المؤلف على هذا المنوال الذي لا يؤدي لنسقٍ متوافقٍ مع طبيعة الدراسة النقدية، وما يهيمن عليها من أفكار وموضوعات.

أما عن السؤال ما إذا كنا خسرنا شاعراً، أم كسبنا كاتباً درامياً، فسؤال لا علاقة له بالدراسة التي يختصّ بها الفصل. وهو سؤال تقع الإجابة عنه خارج النص الشعري والدرامي. فقد تكون الخسارة في الشاعر أكبر من المكسب في الدرامي، والعكسُ قد يكون صحيحا، وهذا يتوقف على صاحب الشأن إذا عاد عليه الأمر بفوائد تعادل ذلك الخسران، أوْ لا. ولا نتفق مع القول: إنّ وليد سيف تحول عن الشعر إلى (البزنس) وهو قول سمعته من أحد اساتذتنا رحمه الله. وأيا ما يكن الأمر، فإن الكتابَ «وليد سيف أديبا ومفكراً» كتابٌ قيم، ولا تكفيه هذه المراجعة، التي تقتصرُ على فصل واحدٍ من أربعة، كلّ فصلٍ منها يستحق أن يكون كتاباً مستقلا بذاته عن الكتب الثلاثة الأخرى.

ناقد وأكاديمي من الأردن