عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

كباش مع مارتن بوبر

الغد

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

رائف زريق* - (جويش كرَنتس) 6/5/2025

لم يستطع الفيلسوف الصهيوني الإفلات من العقلية الاستعمارية، لكن رؤيته ثنائية القومية تقدّم طريقًا للمستقبل في إسرائيل/ فلسطين.

يطرح مارتن بوبر Martin Buber أمام المفكرين الفلسطينيين تحديًا أكبر مما يطرحه أي زعيم أو مفكر صهيوني آخر. لم يكن التحدي الذي طرحه زئيف جابوتنسكي، ومناحيم بيغن، ودافيد بن غوريون ذا طبيعة فكرية في المقام الأول. ولم يترك ادعاؤهم المركزي -أن الصراع مع السكان العرب الأصليين كان حتميًا ولا مفر منه- للفلسطينيين خيارات معقولة غير تحضير أنفسهم لمواجهات عنيفة مع المستعمرين الصهاينة. كان التحدي الذي طرحه هؤلاء القادة الصهاينة من النوع الذي لا يمكن مواجهته إلا في ساحة المعركة. وهكذا، كان معظم الفلسطينيين في اتفاق أقرب مع جابوتنسكي منهم مع بوبر، الذي أصرّ على أن المصالح الوطنية اليهودية والفلسطينية متوافقة، وبذلك قابلة للتوفيق والتسوية المتبادلة. كان بوبر يلزمكَ بالدخول في حوار معه؛ بينما كان جابوتنسكي يجبرك على القتال.

وهكذا، بالتعبير عن رؤية للتقارب بين الصهيونية وسكان فلسطين العرب الأصليين، استنطقَ بوبر ما إذا كان المشروع الصهيوني -الذي يسعى إلى تأمين مصالح الشعب اليهودي- متوافقًا، أو يمكن أن يكون متوافقًا، مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته. وبالإضافة إلى ذلك، أثار موقع بوبر الفريد داخل الخطاب الصهيوني موقفًا متعارضًا وغير مفهوم للفلسطينيين: كان، كصهيوني، جزءًا من المشروع الاستعماري بينما يعارضه في الوقت نفسه. وفي جوانب كثيرة، كانت مواقف بوبر شبيهة بوصف المستعمر الناقد لذاته كما صوّره ألبير ميمي Albert Memmi في كتابه "المستعمِر والمستعمَر" The Colonizer and the Colonized. فبينما ينتمي، اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، إلى مجتمع المستوطنين، كان في الوقت نفسه يقظًا إزاء الآثار الضارة للاستعمار على المجتمع الأصلي. وبذلك، كان بوبر يعترض على بعض البنى الاجتماعية والسياسية الأساسية التي جعلت وجوده هو نفسه، كمستوطن، ممكنًا. كان يسير جنوبًا في قطار يتجه شمالًا. وفي الحقيقة، وجد نفسه في وضع يبدو غير قابل للدفاع عنه. في سعيه إلى الابتعاد عن الغرب عمومًا وعن الإمبريالية البريطانية خصوصًا، بدا بوبر وكأنه يتغاضى عن الدَّين الثقيل الذي كانت الصهيونية تدين به للبريطانيين والقوى الاستعمارية الغربية، التي كرّست مسعاها من خلال "عصبة الأمم" بإعلان بلفور، وإقرار الانتداب البريطاني على فلسطين.

كان ميمي مدركًا تمامًا لهذا الموقف المتناقض الذي يمكن أن يجد مُستعمِر مقاوم للاستعمار نفسه متورطًا فيه بطريقة يتعذر فصمها مع النظام نفسه. وبذلك يلفت ميمي انتباهنا إلى الواقع الاجتماعي لـ"الحياة الاستعمارية"، التي لا يمكن للمرء أن يتجاوزها أو يتسامى عليها بمجرد الأفكار. لا يمكن تقسيم العالم عمومًا ببساطة بين الناس وفقًا لأيديولوجياتهم: تقدميون ومحافظون؛ ليبراليون وأصوليون؛ اشتراكيون ورأسماليون؛ يسار ويمين، وهكذا. إن الناس يُميَّزون أيضًا وفقًا لموقعهم الاجتماعي؛ وموقفهم الظرفي؛ وموقعهم الموضوعي، وليس وفقًا لأفكارهم وحدها. ثمة تمييز بين السكان الأصليين والمستوطنين، ومهما أراد المستوطن أن يتخلى عن امتيازاته، فإنه يظل، مع ذلك، متمتعًا بها. إن محدِّد علاقاته، وشبكة ارتباطاته، وإطاره المرجعي -السياق الكامل الذي يضفي معنى على أفعاله- يبقى مجتمع المستوطنين. ثمة حدود لمدى قدرة المستعمِر على التماهي مع المستعمَر أو تبنّي موقفه. بالنسبة لميمي، إذا كان مثل هذا المستعمِر "لا يستطيع أن يتسامى عن هذا النزوع الأخلاقي غير المحتمل الذي يمنعه من العيش، وإذا كان يؤمن به إيمانًا مطلقًا، فليبدأ إذن بالرحيل، وليقطع صلته بالمشروع الاستعماري وثقافة الاستيطان". كان هذا بالضبط ما فعله هانس كوهن Hans Kohn، صديق بوبر المقرب وتلميذه. بعد أحداث العنف العربي-اليهودي في العام 1929، أعلن كوهن أن "الصهيونية ليست اليهودية"، وتنازل عن منصبه الرفيع في "الوكالة اليهودية" بالقدس، وغادر فلسطين، وهاجر في النهاية إلى الولايات المتحدة.

لكن بوبر لم يؤيد قرار كوهِن. بدلًا من ذلك بقي على صهيونيته، منكرًا كونه مستعمِرًا صاحب امتيازات. أراد أن يكون جزءًا من الشعب اليهودي وجزءًا من المشروع الصهيوني، وأن يناضل من داخل الحركة لتوجيهها نحو مسار مختلف جذريًا عن الذي سلكته. عارض قيام دولة تُخضع العرب وتضعهم في منزلة الأقلية؛ لم يُرد أن تكون الصهيونية جزءًا من النظام الإمبريالي؛ وأراد صهيونية تقوم على المساواة بين اليهود والعرب وتتطلع إلى إقامة دولة ثنائية القومية في فلسطين. ولكن، هل كانت لديه أي فرصة واقعية لتحقيق هذه الرؤية؟

هل كان بوبر مجرد حالم؟ أم مدافعًا اعتذاريًا؟ ألم يفهم الفرق الجوهري بين السياسة والأخلاق؟ أكان ببساطة "منشئ أساطير"، كما كان ميمي ليقول؟ وفي المقابل، هل نريد حقًا أن نؤمن بفكرة أن السياسة هي -أولًا وقبل كل شيء- مسألة قوة، وأنك طالما كنتَ مفتقرًا إلى القوة فإن أحدًا لن يأخذك على محمل الجد؟ هل نحن متأكدون من أننا نريد أن نفصل الأخلاق عن السياسة؟

بصفتي فلسطينيًا، لا أعرف إذا ما كانت لديّ إجابات مناسبة عن هذه الأسئلة. ومع ذلك، أشاطر بوبر الحذر من تلك المقاربات التي تميل إلى المبالغة في تصوير الديالكتيك التراجيدي المفترض للتاريخ والسياسة. في مقاله المنشور في العام 1945 بعنوان "السياسة والأخلاق" Politics and Morality، يعترف بوبر بأن "الحياة، بما هي حياة، تنطوي بالضرورة على ظلم. لا يمكن أن تكون هناك حياة من دون تدمير لحياة". لم يكن بوبر ساذجًا. لكنه لم يكن مستعدًا -ولا راغبًا- تحت ستار هذه البديهية، في قبول القسوة والظلم كشؤون حاضرة بنيويًا في الشؤون الإنسانية. ولهذا السبب أضاف التحفظ: "لا يمكننا أن نمتنع عن ارتكاب الظلم على الإطلاق، لكننا مُنحنا نعمة ألّا نضطر إلى ارتكاب قدر من الظلم أكثر مما هو ضروري بالمطلق". وشدد على أنّ "النقطة الأساسية هي إدراك الحدود". وهكذا حذّر رفاقه الصهاينة من أنه "إذا كانت لدى المرء نية طرد الناس المرتبطين بالتراب من وطنهم، فإنه يكون قد تجاوز تلك الحدود. وهنا نكون أمام حقٍّ غير قابل للتصرف؛ حق من يفلح الأرض في البقاء عليها". إن مفهوم "حصر" الظلم في الحد الأدنى الضروري بالمطلق يخلق مساحة لتخيّل واقع اجتماعي وسياسي آخر في فلسطين، ويعرض بعض الأدوات الفكرية للمجادلة ضد منطق جابوتنسكي القائم على حتمية الصراع مع فلسطين ومنطق "نحن في مواجهة هم" الذي ما يزال سائدًا في المخيال السياسي الصهيوني.

يجد المنطق الذي يرشد سياسة جابوتنسكي -ومنطق تلميذه بنيامين نتنياهو- تبريره في الماضي، حين كان يهود أوروبا عرضةً لمعاداة سامية خبيثة وماضية بلا هوادة. من هنا جاءت حاجتهم الملحة إلى ملاذ آمن لم يجدوه في أوروبا؛ ملاذ أكد جابوتنسكي أنه لا يمكن تأمينه إلا في فلسطين في شكل دولة يهودية قومية ذات سيادة -باعتباره هدفًا مبررًا بذاته ويجب بلوغه بأي وسائل تُعتبر ضرورية. وقد أعماه تصوره الأحادي لتحقيق العدالة ليهود أوروبا المقهورين عن رؤية الواقع السياسي والديموغرافي لفلسطين العربية. وبذلك كان هذا التصور معيبًا منذ البداية. وهذا يختلف عن وضع يكون فيه تصور العدالة معقولًا، لكن تطبيقه يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. في الحقيقة، كان تركيز جابوتنسكي الحصري على العدالة للشعب اليهودي يتجاهل عمدًا عواقبه على الفلسطينيين -تجريدهم من ممتلكاتهم، وتشريدهم وحرمانهم من الحقوق السياسية. كان منطقه السياسي صارمًا لا يلين، ويتجاوز بلا شفقة كل الاعتبارات الأخلاقية. وفي المقابل، تحدى بوبر السياسة الصهيونية التي تسترشد بهذا المنطق السياسي الأحادي. في سعي الفرد إلى تحقيق مصالحه الأساسية، على المرء أن يقبل بالمسؤولية الأخلاقية المتمثلة في حصر حدود الأذى الذي تلحقه أفعاله بالآخرين. وكما قالت هانا أرندت: لا أحد يقطن في العالم بمفرده. نحن مقدَّر لنا أن نتشارك هذا العالم، وفي النهاية ليس لدينا خيار سوى أن نجد وسيلة لنعيش فيه معًا.

في تقديره لهذه الحتمية الوجودية والأخلاقية، روج بوبر رؤية لدولة ثنائية القومية. ولكن، لا الصهاينة ولا الفلسطينيون اعتبروها جديرة بالنظر فيها. ولا ينبغي أن ننسى أنه خلال عشرينيات القرن العشرين، لم يكن اليهود يشكلون أكثر من 10-15 بالمائة من سكان فلسطين. صحيح أن الأعداد ازدادت في العقدين التاليين لتصل إلى 35 بالمائة تقريبًا في وقت "التقسيم" في العام 1947. ولكن، على الرغم من أن فكرة ثنائية القومية المتصوَّرة كانت تضمن لليهود والعرب نصيبًا متساويًا في حكومة وإدارة الدولة المستقبلية، فقد رفضها الفلسطينيون لأسباب عديدة؛ أحدها أن فكرة المساواة بغض النظر عن النسبة الديموغرافية كانت تعني أن على الفلسطينيين التنازل عن وضعهم كأغلبية، وعن وطنهم نفسه. كانت مجرد فكرة أن أقلية من المهاجرين (اليهود) تعرض المساواة -فردية وجماعية- على الأغلبية الفلسطينية الأصلية، تعتبر بطبيعة الحال غير معقولة -إن لم تكن سخيفة تمامًا. لماذا على الفلسطينيين أن يتخلوا عن نصف وطنهم؟ وبالتأكيد، على الصهاينة أيضًا أن يتخلوا عن حُلمهم المكرّس في نشيدهم الوطني: "أملٌ عمره ألفا عام/ أن نكون أمة حرة [ذات سيادة سياسية] في أرضنا/ أرض صهيون، القدس". ومع ذلك، ثمة فارق بين التخلي عن حلم والتخلي عن واقعك: أرضك.

أما القضية الكبرى التي جعلت قبول الثنائية القومية أكثر صعوبة، فكانت مجرد حقيقة أن الواقع لم يكن ثنائي القومية آنذاك. حتى يقبلوا بالثنائية القومية، كان على العرب أن يقبلوا بالهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت وصاية الانتداب البريطاني. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن بوبر يخاطب العرب. كان يحاجج رفاقه الصهاينة. ولم يكن قادة الحركة الصهيونية يخاطبون العرب أيضًا، معتقدين أن نجاحهم في إقامة وطن قومي في فلسطين لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الإمبراطورية البريطانية. باختصار، كانت محاولة بوبر لوضع الصهيونية في موضع قومية فرعية؛ قومية قوامها التحرر من الاستعمار، تتعارض مع الحقائق القائمة على الأرض. كان يحاول جاهدًا أن يضع الصهيونية في موقف يضعها إلى جانب القومية العربية ومكمِّلة لها -وليس في مواجهتها- كقومية مناهضة للاستعمار. لكن ذلك لم يكن ينسجم مع حقيقة أن البريطانيين هم الذين مهّدوا الطريق للاستيطان اليهودي في فلسطين.

تطرح حجج بوبر أسئلة مثيرة على الحركة الوطنية الفلسطينية، في ما يعود بشكل رئيسي إلى نزوعه نحو الاكتفاء بالحدّ الأدنى ومحاولته إيجاد وسيلة للتوفيق بين مصالح الحركتين من دون أن تهيمن الصهيونية على العرب. فهل كانت نسخة بوبر من الصهيونية ممكنة ومعقولة بحيث كان ينبغي على العرب قبولها؟ جزئيًا، هذا سؤال تاريخي. لكنه ما يزال ذا صلة بالنظر إلى حقيقة أننا ما نزال نكافح للعثور على سبيل يضمن وجودًا سلميًا كريمًا ولائقًا للشعبين معًا. وكانت بعض حجج بوبر حول حقوق اليهود في فلسطين قد عُرضت في محاضرته في العام 1929 بعنوان "الوطن القومي والسياسة القومية في فلسطين".

يكشف هذا النص عن وجود آثار واضحة للفكر والتخيل الاستعماريين، ومن ذلك تأسيسه الحق على "حقيقة مثبتة: بعد آلاف السنين التي كانت فيها البلاد خرابًا، قُمنا نحن بتحويلها إلى بلد معمور، كان مفتوحًا لنا لكي نفعل ذلك، بسنوات من العمل. الحق الناشئ عن الخلق والإخصاب هو في الواقع حق المستوطنين". وحتى عندما حاول بوبر أن يوسّع المساواة لتشمل العرب الأصليين، فإنه فعل ذلك من منظور عقليّة استعمارية، فقال: "إن وضع مستوطنتنا (استيطاننا) يتضمن حياة السكان العرب في البلاد، الذين لا ننوي طردهم". ولأي فلسطيني ذي سمع مرهف، يبدو هذا وكأنه يريد قول أن المهاجرين اليهود يمنّون على العرب بعدم طردهم، وأن هذه لفتة متعاطفة تستحق أن تُكافأ!

تظهر عقلية بوبر الاستعمارية مرة أخرى في رسالته في العام 1939 إلى المهاتما غاندي، التي سعى فيها إلى شرح سبب لجوء اليهود المضطهدين في ألمانيا إلى فلسطين: "اليهود يُضطهدون، يُسلبون، وتساء معاملتهم، ويُعذبون، ويُقتلون". لماذا ليس أرضًا غير فلسطين؟ لأن لليهود صلة تاريخية ودينية وروحية بالأرض، وهي لهم ("نحن في حاجة إلى ترابنا الخاص"). للذين على دراية بلغة الحقوق يمكنني قول أن الحجة تشير في الوقت نفسه إلى حق عام قائم على الحاجة؛ وحقّ خاص يربط الشعب اليهودي بهذه الأرض على وجه التحديد. حجج الحاجة عامة: إذا كنتُ جائعًا فإن لي حقًا في أن يتم إطعامي. لكن هذا الحق عام ومفروض على كل من يستطيع المساعدة؛ ونتيجة لذلك يمكن أن يَفرض واجبًا غير كامل بالتضامن. لكن واجبي المتعلق بالتضامن مع الآخرين؛ بمساعدة أولئك الذين هم في حاجة، يختلف عن واجبي الخاص في سداد الدَّين لمن اقترضت منه المال أو لمن ألحقتُ ضررًا بممتلكاته. هذه واجبات خاصة وأثقل من الواجب العام المتعلق بتقديم المساعدة.

كان على الفلسطينيين واجب المساعدة، واجب التضامن، كواجب عام. وكان ذلك هو الواجب العام نفسه الذي كان مستحقًا على الفرنسيين، والروس، والإيرانيين والأميركيين. ولكن، كيف يمكن لشعب أن يستيقظ ليجد نفسه مدينًا بواجب "خاص" لمساعدة شعب آخر عن طريق التنازل عن نصف وطنه، مهما تكُن الحاجة ملحة؟ بالكاد يمكن لحجج الحاجة أن تؤسس لمثل هذا الواجب. ولم يفكر معظم قادة الصهيونية حتى في تقديم حجج أو إجابات عن هذا السؤال. كان بوبر يقترب من تقديم جواب، لكنه فعل ذلك في مناظرته الرسائلية مع غاندي، وليس مع قائد عربي فلسطيني. ومع ذلك، أعتقدُ أن هناك فرقًا بين واجب التضامن الذي يضمن حق اليهود الفارين من الاضطهاد في الهجرة، وبين واجب قبول مطلب شعب آخر بدولة قومية منفصلة -أو حتى بمكانة شريك متساوٍ في دولة ثنائية القومية. ليس هذا موقفًا بديهيًا ولا ينبغي أن يكون كذلك.

على الرغم من أن أفكار بوبر أُرسِلت في زمنه إلى هامش التاريخ، ربما يكون من المفيد إعادة زيارتها اليوم من أجل التأمل في المستقبل. كما ذكرتُ أعلاه، كانت إحدى مشكلات أفكار بوبر هي أنه اقترح حلًا ثنائي القومية في واقع لم يكن ثنائي القومية. ولم يكن ذلك فقط لأن عدد اليهود كان ضئيلاً نسبيًا في ذلك الحين، بل أيضًا بسبب الطابع الاستعماري للمشروع الاستيطاني. وعلى الرغم من أن الطابع الاستعماري الاستيطاني ما يزال قائمًا اليوم بعد مائة عام، فإن المشهد الديموغرافي أصبح الآن مختلفًا -اليهود الموجودون في فلسطين اليوم هم الجيل الثالث أو الرابع على الأرض والذين لا يعرفون لأنفسهم وطنًا آخر. وهذا يجعل أفكار بوبر ذات صلة من جديد، لكنّ من الواضح أنها تحتاج إلى تحديث لكي تواجه التحديات الجديدة.

تشمل هذه التحديات الاعتراف بالنكبة الفلسطينية والحاجة إلى إنهاء السلب والتشريد المستمرين للفلسطينيين. وكخطوة أولى، سوف يكون على اليهود الإسرائيليين الاعتراف بالظلم التاريخي ومعالجته، بما في ذلك التجريد من الملكية، والإقصاء، والتمييز، والاحتلال وكل ما عاناه الفلسطينيون. وبهذا المعنى، لا يمكن أن يكون لمشروع الثنائية القومية أي معنى أو منطق إلا كمشروع إنهاء استعمار يضع حدًا لإرث الإخضاع والهيمنة. ولن تكون الثنائية القومية من دون إنهاء الاستعمار سوى استمرار للهيمنة -وإنما بأثواب مختلفة.

بالنسبة لكثير من المثقفين العرب، فإن الثنائية القومية غير قابلة للتطبيق جوهريًا، لأنها تنطوي على الاعتراف بحقوق تاريخية لليهود في فلسطين والإقرار بأن المقاومة الفلسطينية فشلت -أو أنها ربما كانت مضللة، ببساطة. وبالإضافة إلى ذلك، يجادل كثيرون بأن أفضل حل للمسألة اليهودية في فلسطين سيكون دولة علمانية، متعددة الأعراق، ليبرالية، تقوم على المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء الثقافي.

إن دولة ثنائية القومية تدعم الحكم الذاتي الثقافي والديني لا تتطلب، في تقديري، بالضرورة قبول الرواية الصهيونية بشأن الحقوق التاريخية لليهود في فلسطين. ولا يجب أن يُفهم الاعتراف بالحقوق الجماعية لليهود في فلسطين على أنه إقرار بحق تاريخي لهم في الأرض. ثمة الكثير من الحقوق التي لدينا والتي ليست تاريخية، ولا هي مستندة إلى انتماء تاريخي. إن حقي في أن يكون لي محامٍ يمثلني في محاكمة جنائية، وحقّي في حرية التعبير، ينتميان إلى الحقوق القانونية البحتة. وتستند هذه الحقوق إلى تصورات معينة عن هشاشة الوجود الإنساني واحتياجاته الأساسية. ولا أرى أي سبب يدفع إلى الاعتقاد بأن القبول بحق جماعي لليهود في تقرير المصير في فلسطين، ضمن إطار الثنائية القومية، يعني قبول أي صيغة من صيغ الصهيونية. ينبغي أن نكون قادرين على تخيل قومية يهودية في فلسطين لا تكون ذات هوية استعمارية.

أما الاقتراح الذي يتحدث عن دولة علمانية ليبرالية لا تعترف بأي انتماء ديني أو ثقافي أو قومي في المجال العام، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنه لن يكون جذابًا في الوقت الراهن. إن الحلم الليبرالي بمجال عام محايد يضع الهويات بين قوسين ويقصرها على المجال الخاص ليس مقنعًا. ولا حاجة هنا إلى إعادة سرد الأدبيات الكاملة في نصف القرن الماضي التي تؤكد على أهمية الهوية الثقافية، بدءًا من وِل كيمليكا Will Kymlicka وتشارلز تايلور Charles Taylor، إلى بهـيـكو باريك Bhaikhu Parekh، وغيرهم. إنني أميل في الحقيقة إلى الاعتقاد بأن الهوية الجماعية لكلتا المجموعتين مهمة بالنسبة لهما، وأن لديهما مصلحة راسخة في الحفاظ على حياتهما الثقافية والدينية المميزة وتطويرها.

ثمة تحفظ آخر يطرحه المثقفون العرب، والذي يحول دون أي تقارب مع الدولة اليهودية، يتعلق بالتحالف الصهيوني مع الإمبريالية الغربية واستعداده لحماية مصالحها على حساب الشرق عمومًا والعالم العربي خصوصًا. كان بوبر قد شارك في بعض هذه المخاوف، وكان يندد باستمرار بالقيادة الصهيونية بسبب سعيها إلى الحصول على دعم القوى الإمبريالية. وعرّض نوعًا آخر من الصهيونية كان، بمعنى ما، غير استعماري (حاوَل التمييز بين الاستعمار التوسعي والاستعمار المحدود المركّز، وهو تمييز لا يكاد يصمد في الممارسة)، وذلك على الرغم من الخطاب الاستعماري الذي احتفى من خلاله بالمثالية التي تميَّز بها رواد المستوطنات الزراعية الصهيونية (انظر مقالته في العام 1939 "في ما يخص سياستنا" Concerning Our Politics). لقد تصور بوبر الصهيونية كوسيلة لتسهيل عودة اليهود إلى أصولهم في الشرق، وبذلك تعمل كجسر للمصالحة بين الشرق والغرب (انظر مقالته في العام 1956 "بدلًا من الجدل" Instead of Polemics؛ ومقالته في العام 1965 "وقت المحاولة" The Time to Try).

لكن إسرائيل، منذ تأسيسها قبل 77 عامًا، اختارت طريقًا يضعها إلى جانب الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإمبريالية الغربية المهيمنة، يقوم على شن هجوم مستمر على المنطقة وشعوبها ومصالحها، لتضع نفسها بذلك في وضع عدو المنطقة (ليست حروب 1956، 1967، 1982، و1996 سوى أمثلة قليلة). وبالإضافة إلى ذلك، كلما شنت إسرائيل المزيد من الحروب على المنطقة، ازدادت تبعيتها للقوى الغربية، كما يَظهر بوضوح في الحرب الأخيرة على غزة. كل هذا يعني أن مستقبل فلسطين لا يمكن تصوره من دون إعادة تشكيل صورة المنطقة بأسرها وطبيعة علاقات الشرق والغرب، بدءًا من جلب السياسات الاستعمارية والإمبريالية إلى نهاية.

أمِل بوبر أن يعمل شعب إسرائيل كجسر للمصالحة بين الشرق والغرب. ولكن، منذ وفاته قبل ستة عقود، تستمر صورة هذا الجسر في الابتعاد لتتوارى في أفق لا يني يزداد بعدًا. وقد أصبحت إسرائيل الآن منخرطة بالكامل في خدمة القوى الإمبريالية الغربية الكبرى ضد شعوب الشرق الأدنى. وتجعل حرب العام 2023 على قطاع غزة ضد الفلسطينيين إسرائيل تبدو أكثر فأكثر أشبه بقلعة صليبية في "الأرض المقدسة"، تستميت لصد جيوش صلاح الدين في القرن الثالث عشر. وقد توقع بوبر ذلك، وكان -للأسف- محقًا.

*رائف زريق Raef Zreik: فلسطيني يعيش داخل "الخط الأخضر"، وهو محاضر كبير في الفقه القانوني في "كلية أونو الأكاديمية"، ومحاضر كبير في الفلسفة السياسية في الكلية الأكاديمية في تل أبيب-يافا، وباحث أول في "معهد فان لير" في القدس. يُعرف على نطاق واسع كباحث نقدي في حقول القانون والفلسفة والنظرية السياسية، مع تركيز خاص على قضايا العدالة والمواطنة والاستعمار والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. كتب بإسهاب باللغتين العربية والإنجليزية، مسهمًا في النقاشات الأكاديمية والعامة حول طبيعة الدولة وحقوق الأقليات وتحديات التعايش في ظل ظروف اللامساواة البنيوية. يُعتبر، إلى جانب دوره الأكاديمي، صوتًا فكريًا فاعلًا يشارك في النقاشات الإقليمية والدولية حول القانون والسياسة.

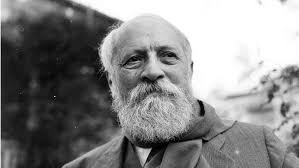

*مارتن بوبر Martin Buber: فيلسوف نمساوي-يهودي، وُلِد في فيينا في العام 1878 وتوفي في العام 1965 في القدس. يُعد من أبرز المفكرين في الفلسفة الدينية والوجودية في القرن العشرين، واشتهر بعمله الأساسي "أنا وأنت" I and Thou، الذي قدّم فيه رؤيته للحوار والعلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والله، باعتبارها جوهر الوجود الإنساني. ركّز في فكره على قيمة الحوار كشرط أصيل للوجود الإنساني الحقيقي، وانتقد النزعات الفردية والانعزالية التي تفصل الإنسان عن محيطه. إلى جانب نشاطه الفلسفي، كان بوبر مفكرًا اجتماعيًا بارزًا وناشطًا سياسيًا دعا إلى التعايش بين اليهود والعرب في فلسطين، مؤكدًا على رؤية ثنائية القومية تقوم على المساواة والعدالة. شغل منصب أستاذ في الجامعة العبرية بالقدس وترك أثرًا عميقًا في ميادين الفلسفة، وعلم الاجتماع، والدراسات الدينية، وظلّت كتاباته مرجعًا أساسيًا في دراسة العلاقة بين الإنسان والآخر، والدين والإنسانية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Wrestling with Martin Buber

ملاحظة: أعيد نشر هذا المقال، بإذن، من كتاب "أرض لشعبين: مارتن بوبر عن اليهود والعرب" A Land of Two Peoples: Martin Buber on Jews and Arabs لمارتن بوبر، من تحرير وتعليق وتقديم بول ميندس-فلور، مع مقدمات جديدة لبول ميندس-فلور، ورائف زريق، الصادر عن (مطبعة جامعة شيكاغو، 2025).