عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

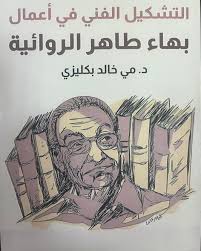

بهاء طاهر والتشكيل الفني في كتاب لمي بكليزي

الدستور-إبراهيم خليل

لا أظن الكتابة عن بهاء طاهر بالشيء اليسير، والكتاب الذي صدر حديثا عن دار يافا بعمان للدكتورة مي بكليزي من الكتب التي توصف بالمغامرة. فعلاوة على أن المرحوم لم يدرس كثيرا إلا أن التعامل مع رواياته، ولا سيما نقطة النور، والحب في المنفى، وواحة الغروب، وقالت ضحى، تحتاج، لا إلى معرفة بما كتب عنه، واطلاع على بعض المراجع، سواء ما كان منها عن نظرية الرواية، أو عن التقنيات السردية، مثلما تسمى، أو عن الزمن في الرواية، أو المكان، أو حتى الرؤية، والمنظور السردي. وإنما هو، أي الدارس أو الدارسة، محتاج - علاوة على ما ذكر – لخبرة،وممارسة طويلة في قراءة الرواية، وسبر غور النسيج السردي الممتد في صفحات كثيرة تطّرد فيها الحوادث وتضطرب، وتلتقي فيها الشخوص وتفترق، وتلوح الأمكنة فيها بين الحين والحين، وتتوارى حينا بعد حين، وأن يتتبع، بذاكرة قوية، متحفّزة، يقظةٍ، الحوافز المحركة للحوادث، والمتتاليات المحكية، ومدى ترابطها، وفقا لقانوني السبب والنتيجة، أو الاحتمال والضرورة، وتعلق المتأخِّر منها بالمتقدم، نقول هذا لأن الكثير مما نقرؤه في الصحف، والمجلات، بما فيها تلك التي تعدُّ علمية محكمة، وهي ليست كذلك، لا يبدو فيما نقرؤه منها أنَّ الباحث، أو الباحثة، على بينة ودراية بأهمية هذه الحوافز، بل تجد الدارس منهم، أو الدارسة، يمر عن الأخطاء الفاحشة في الرواية مرور الكرام، وكأنه يصوّب الخطأ، ويخطّئ الصواب، وهذا من أكثر المظاهر دلالة على الجهل والغفلة.

فروايات بهاء طاهر تختلف عن روايات الجيل السابق من أمثال نجيب محفوظ، أو ثروت أباظة، أو محمد عبد الحليم عبدالله، أو يوسف السباعي، أو يوسف القعيد، أو محمّد جبريل، أو إبراهيم عبد المجيد، فهو مباينٌ لكل هؤلاء، مختلفٌ عن سواه من الروائيين، سواءٌ في مصر، أو في غير مصر، وهذا ما دأب على تناسيه، أو تجاهله، بعض من كتبوا عنه، واهتموا بآثاره.

فمِمّا كُتب عنه كتاب «بهاء طاهر قصصيًا وروائيا» للانا مامكغ، وهذا في الحقيقة رسالة جامعية غير منشورة، ولا يُحْسبُ من المراجع إلا من باب التسامح. وممن كتب عنه أيضا كمالا رزقا وهي رسالة عن رواية من رواياته «خالتي صفية والدير» وتعدّ مرجعًا من باب التسامح للسبب نفسه، ومن الصعب أن يصدق المرء أنّ كاتبا في وزن بهاء طاهر لم يكتب عنه إلا الذي ذكر. وقد فاتَ المؤلفة الاطلاع على بعض ما كتِبَ عنه، ومن ذلك «بنية السرد في أعمال بهاء طاهر الروائية» وهو من إعداد أحمد محمد علي وتأليفه. وثمة كتاب صدر بعمان من تقديم محمد عبيد الله وتحريره 2005 يتضمن عددًا من البحوث والمقالات لأكثر من 15 كاتبا باحثا وناقدًا. وكتاب آخر لحسين عبيد، وهو كتابٌ يتضمَّن دراسة عن رواياته حتى عام 2007 وكتاب بعنوان «بهاء طاهر والعشق المستحيل» لمؤلفه عبد الهادي الشعلان، وكتاب سيد الوكيل، وهو بعنوان «بهاء طاهر الملتزم برفق» وفيه نيفٌ وعشرون دراسة بأقلام عدد من نقاد مصر، وغيرها.

ومع هذا يعجب القارئ لطول المَسْرد الذي ذُكرت فيه المراجع، فهي تقرُب من المائة، وفيها كتبٌ ومراجع لا علاقة لها بالموضوع إلا من بعيد؛ فعلى سبيل المثال ثمة كتاب عن إبراهيم الكوني، فما عسى أن يكون فيه مما يستفاد به وينتفع عن بهاء طاهر؟ وثمة آخر عن تطور الرواية في بلاد الشام، مع أن الكاتب ليس من روائيي بلاد الشام! وثمة عناوين مكررة في الثبت، وأخرى ُذكر المؤلف والعنوان دون أي شيء آخر، كالمرجع ذي الرقم 60 الذي ُذكر منه المؤلف، والعنوان، دون سائر البيانات مما يشكك في رجوع المؤلفة إليه. ويتكرَّر لدى المؤلفة القول «نقلا عن موقع كذا» وهذا عند الباحثين المُمَحّصين غير مقبول إلا من باب التغاضي عن الهفوات.

وتستوقفُنا في هذا السِفْر ما يعرف بالمقدّمات، وهي كثيرة. فإذا تجاوزنا عنوان الكتاب وجدنا إهداءاتٍ جمة، وبعد الإهداءات ما هو إهداءٌ للمؤلفة تحت عنوان «ميّ في تجلياتها» لذوقان عبيدات الذي يعدها متفردة تفرُّد تأبط شرًا تارة، وأبي الطيب في قوله الذي لم يتقن الكاتب روايتَهُ فاستبدل كرامًا بكبارًا، فالمتنبي يقول:

وإذا كانت النفوس كِبارا

تعبت في مرادها الأجسامُ

وجاء في الكتاب (كراما) لا كبارًا، وهذا غير دقيق.

بعد هذا تستوقف القارئ مقدمة عبد القادر الرباعي، وهي مقدمة تشكو من كثرة المديح، والتقريظ، شبه المجاني، فقد أوشك الدكتور، لكثرة ما نعت المؤلفة بالناقدة الفذّة، والخبيرة، أن يفضلها على القاضي الجرجاني من المتقدمين، وعلى محمد مندور وطه حسين من المحدثين، وعلى ت. س. إليوت وأمبيرتو إيكو من الغربيين. ونحن وإن كنا نعترف لمي - وهي طالبتنا الجادة - بالثراء المعرفي، والغنى النقدي، فإنها، وهي تصدر كتابها الأول هذا، لن تكون سعيدة بهذا التقريظ، ولا نظنّها تنظر لهذا الأمر إلا على أنه ضربٌ من المجاملة المألوفة لدى من يكتبون المقدمات للشُداةِ من المؤلفين، لا أكثر ولا أقل.

أما الشيء الذي يثير الدهشة، فهو المدخل الذي لا يتعدى الـ 300 كلمة مع أن القارئ يتوقع التنبيه فيه على الدوافع التي دفعت بميّ لاختيار روايات هذا الكاتب بالذات، وليس غيره، موضوعًا لأطروحتها هذه، وبعض التفاصيل عن مخطط البحث، والغاية منه، وما الفرضية التي تطمح المؤلفة لإثباتها أو نفيها نفيا قاطعا عن الكاتب، وما النهج الذي ينبغي لها أن تتَّبعه في عرض الفرضية، وما تستند إليه من قرائن في حاليْ الإثبات أو النفي، وما قاعدة البيانات المعتمدة في البحث، والدراسات المُسبقة التي تداول فيها الباحثون ما في روايات بهاء طاهر من تشكيلات فنية، لا سيما وأنّ بين ما كُتِب عنه كتاب بالعنوان نفسِهِ تقريبًا «البنية السردية في أعمال بهاء طاهر» لمحمد أحمد علي، وهذا يعد خللا في الاختيار الذي تقوم عليه أطروحة مي، إذ تقتضي الأعراف أن يتجنب كل من الباحث ومشرفه تكرار الموضوع، والإقلاع عنه إذا تبين أنه سبقت الكتابة فيه.

والصحيح أنَّ الكتاب، إذا صحَّ ما أظن، من حيث أنه رسالة دكتوراه، فإن ما وقع فيه من لهوجة واضطراب مردّه للمُشرف الذي لا يتَّضح من هو، فهو يتحمل المسؤولية كاملة. فبعيد المدخل، الذي لا هو مدخل ولا مخرج، ثمة تمهيد، والتمهيد يتضمن شيئين هما «بهاء طاهر في سطور» وهذا شيء يظهر عادة في الصحف وهو معلومات مجتزأة من سيرة الكاتب تقع في أقل من صفحة واحدة، وهذا لا اعتراض عليه، بيد أن المؤلفة جاءتنا بعد هذه السطور بعنوان « حياته ونشأته « مما يجعل «المؤلف في سطور» زيادة هي أعجب، وأغرب، من النقص، ولا نعرف ما إذا كان المشرف على هذه الرسالة قد استشعر هذا التزيُّد الذي هو بيّنُ الاضطراب أم لا.

وفي الذي كتبتْهُ عن البهاء، وحياته، ونشأته، شمولٌ، وتَقصٍّ، قائم على مرجع واحد لا يصحّ في البحث. فالمؤلفة عثرت على مقدمة للكاتب في روايته (خالتي صفيّة والدير) وهو بنفسه يعتذر عما فيها من النقص، ومن المرويات التي تحتاج إلى تثبُّت. ففي 3 صفحات أحالتْ لتلك المقدمة 8 إحالات أضافتْ لها واحدة وهي مجلة العربي.

ولا أزعم أن المؤلفة أصابت في هذا، لأن روايته «خالتي صفية والدير» صدرت في العام 1991 وقد توفي بعد صدورها يإحدى وثلاثين سنة، ومن المؤكد أنَّ حياته لم تتوقف تماما عند العام 1991 فقد وقع في الثلاثين عامًا الكثير من التغيير: فمن السادات، لحسني مبارك، لمرسي، للسيسي. وكان على المؤلفة، ما دامت قد ألزمت نفسها بكتابة ما تراه ضروريا عن حياته، ونشأته، أن تستقصي، وألا تكتفي بما رواهُ عن نفسه في العام 1991. ويبدو أن ميّ لم يتح لها من بين المشرفين من هو مختصٌ بالرواية، والروائيين. وهذه الظاهرة - ظاهرة كون المشرف لا يعرف شيئا في الموضوع - متفشية في الجامعات الأردنية جدًا، لا سيما في أقسام اللغة العربية. فأثناء وجودي في الأردنية لاحظت بين من يدرّسون النحو من يشرف على القصة والرواية، وآخر مختص في الجاهلي ويشرف على رسالة تتعلق بهرون هاشم رشيد مثلا، وآخر يفترض أنه مختص بالأدب الحديث يشرف ويناقش في النحو، وآخر يرشح نفسه للإشراف على رسالة في الفلسفة، وشاع أن إحدى الباحثات نالت الدكتوراه عن دراسة في شعر مريد البرغوثي مع مشرف لم يسمع بهذا الشاعر ولا بشعره. مما يشكك في الشهادات التي تمنح وسط فيض من الأغاريد المعبرة عن الفرح بالخرّيجين.

بهذا يكون القارئ قد تجاوز ما يُسمى عتبات الكتاب، وهي تسمية لا أراها مناسبة، وإن شاعت كثيرًا. لندلف الآن لصدر الكتاب، وأجوائه.

بنية الزمن:

يستوقفنا هذا العنوان لسبب بسيط، وهو أن الزمن شيء عامٌ، فلكل شيء زمنه، في حياتنا. فالمباراة الرياضية مثلا لها زمن معين وَمُجَدْوَل، والخطة الدراسية في المدرسة، أو الكلية، لها زمن معين تحدّدُه جدولةٌ ما، والبرنامج الإذاعي له زمن، والمسلسل التلفزيوني له زمن يحدد بالدقيقة موزعًا على عدد الحلقات، والمؤلفة ها هنا وضعت لنا عنوانا لا يُفصح عن أي زمن تتحدّث. فلو قام أحدنا بالحديث عن الزمن بهذه الصفة العامة لقضى عمره كله، وأعمارًا أخرى فوق عمره، وهو ما يزال يواصل الحديث دون أن يبلغ الهدف. وعلى المشرف يقع اللوْم، لأنَّ هذا العنوان ينبغي أن يكون بنية الزمن الروائي؛ فالمؤلفة تنتقل في الصفحة ذاتها لعنوان آخر هو الزمن وعملية الإبداع، ثم تنتقل بعد هذا لعنوانٍ جديدٍ آخرَ هو مفهوم الزمن لغة واصطلاحًا. المهم الذي أريد الوصول إليه، والتنبيه عليه، هو أن المؤلفة تغرق في تشتت تشير له العناوين المتعدّدة في حيز لا يتطلب إلا عنوانا واحدًا، وهو الزمن الروائي في روايات بهاء طاهر.

ولو اهتدى المشرفُ، والباحثة، كلاهما، لهذا لما كانا في حاجة لهاتيك العناوين التي تبدو باهرة بيد أنها تشتت الباحثة، ومعلوماتها، فضلا عن تشتّت انتباه القارئ. وسيجد القارئ نفسه في درب مزروع بالألغام، فمن ص 19- 27 أي 8 صفحات 15 عنوانا. وهذا كله لا يعدو أن يكون نقلا عن بعض المراجع تراوح بين الزمخشري قديمًا وجيرار جانيت حديثا، ومن هذا كله تريد المؤلفة أن تنتقل إلى التطبيق.

على أن هذا النهج في البحث من الطُرُق الشائعة في الرسائل الجامعية، وفي بعض التآليف. فيضيف المؤلف عددًا من الاقتباسات عن الزمن مثلا، وما فيه من استرجاع أو استباق، وما فيه من سرعة أو بطء، على مستوى الإيقاع الحركي، وما فيه من مراوحة بين الحاضر والماضي، وما فيه من استشراف أو تنبؤ، ثم يقوم الباحثُ بعد نثر هذه الاقتباسات على صفحات الكتاب مع ما يتعلق بها من هوامش وإحالات، لما يسميه التطبيق. ولنقل أن المؤلفة ها هنا تتناول واحة الغروب، أو نقطة النور، أو قالت ضحى، فما هي النتيجة التي تترتب على هذا النهج المتبع في الكثير الجم من الأطاريح، والمؤلفات؟ النتيجة هي أن تبدو أعمال الكاتب أشلاءً مبعثرة يتناولها المؤلف شلوًا تلو الآخر، ويظل القارئ في منأى عن معرفة أجواء الرواية، وفضاء الحكاية فيها، وقد انتشرتْ هذه الطريقة في دراسة الروايات حتى انسحب عليها المثل العربي القديم اتسع الخرق على الراقع. فلم يعد القارئ الذي يقرأ مثل هذه الرسائل يعْرفُ ما إذا كان الذي يقرؤه نقدًا روائيا أم عَرْضا لما قرأه المؤلف.

فالمؤلفة - مثلا - تعرّف لنا الاسترجاع الداخلي، أو الخارجي، الممتد، أو الضيق، نقلا من هذا المرجع أو ذاك، فماذا تفعل عند التطبيق؟ تبحث في الرواية عن بعض الأسطر التي يتجلى فيها ذلك النوع الذي سبق تعريفه وذكره، ثم تنتقل لنوع آخر، ويظل القارئ في عماية عما في الرواية من أجواء محكية، ومن شخوص، ومن عوالم داخلية تعج بالمشاعر والأحاسيس والرؤى. ثم يقوم المؤلف أو المؤلفة، ويتبع هذا النهج في ركن آخر، وليكن المكان مثلا، فتنتهج فيه نهجها السابق تمامًا من غير تغيير، ولا تبديل، فينسى القارئ في هذه الحال ما قيل عن الزمن، وكأنَّ المؤلف يظن أن الزمن والمكان في الرواية شيئان متباعدان، وكأنّ كاتب الرواية يبدع الزمن أولا، ثم يضيف له المكان، وهذا ضرب لافتٌ من الخطأ. فالرواية ينبغي أن تدرس مثلما يدرس أي عمل فني، تؤخذ كلها شكلا ومضمونا في آن لكي لا يغيب عن المتلقي أي عنصر فيها من عناصر السرد المحكي، مع الاحتفاظ بأجواء الحكاية من بداية الفصل إلى آخره، كي لا يصعب على القارئ معرفة الشاهد من أي موقف انتزع من مواقف الحكاية، بمعنى أن المؤلف، أو المؤلفة، ينبغي لهما أن يضعا القارئ في جو الحكاية ومتنها، لتكون لاقتباساتهما منها معنى، وإلا كان على القارئ، في مثل هذا الكتاب القيم، أن يركن في فهمه للتخمين، لا لليقين أو شبه اليقين.

المكان الروائي:

وقد شاع في الربع الأخير من القرن العشرين الحديث عن المكان، وجمالياته، في الأدب، ولا سيما في الرواية، وسبب شيوع هذا الحديث أن فرنسيا اسمه غاستون باشلار صنف كتابا نشره بعنوان جماليات المكان في الأدب، فقام بترجمته الروائي الأردني غالب هلسا للعربية. وما إن ظهرت الطبعة الأولى منه حتى وجدنا الدارسين العرب، والنقدة، منبهرين به انبهارا غشيت معه أبصارهم عن رؤية أي شيء آخر في الأدب، وتكرر تعبير جماليات الأدب في كذا وفي كذا. وزاد على هذا شيء آخر، وهو إسراف كتاب الرواية غير الموهوبين أساسًا في تجميع الأماكن داخل رواياتهم المشوهة، فزادوها تشويهًا، فهم يذكرون المكان ويطيلون في وصفه لغير ضرورة يقتضيها الفن القصصي، أو الروائي. ولن يعدموا ناقدا جاهلا يطيل إطالتهم في نعت هذا وتصويره بوصفه نمطا من الإعجاز الذي توقف لديه الجرجاني. والمؤلفة ها هنا تعرِّف لنا المكان تعريفين أولهما لغوي، وكأنَّ أحدا لا يعرف معنى كلمة المكان، والآخر فلسفي. فذكر المكان في المأساة عند ارسطو يعني أن للمكان معنى فلسفيا، وهذا ضربٌ باطل من الظن. لأن أرسطو عندما ذكر المكان ذكره لكون الحدث، والمحاكاة للأشخاص، لا يمكن أن يتما في فراغ، بل لا بد من مكان تقع الحوادث فيه، فأين هي الفلسفة؟ والصحيح أن المؤلفة لم تخطئ، ولكنها تجاري أناسا لا يفهمون ما يقولون. فقد كان لي صديق توفاه الله من سنوات عرض علي بحثا بعنوان « فلسفة المكان في شعر فلان» وبعد أن قرأتُه قلت له لا توجد ثمة فلسفة، بل يوجد ارتباط بالمكان سواء وادي السير أو جلعاد أو ماء راحوب أو أي مكان في البادية، ولئن كانت هذه فلسفة، فإن علينا أن نعد ميسون الكلبية - البدوية التي لا تعرف الفلسفة - عميدة الفلاسفة، وإمامهم الذي لا يُنازع، ألم تقل:

لبيتٌ تخفِقُ الأرياحُ فيه

أحبّ إليَّ من قَصْرٍ مُنيفِ

وصنيع المؤلفة - في هذا الفصل- كصنيع غيرها ممن لا يفتؤون يتحدثون عن جماليات المكان فيقتبسون بعض ما جاء لدى باشلار، والمتأثرين به، ثم يضعون تلك الاقتباسات في رأس الفصل، ويبحثون عن ما ينسحب على هاتيك الاقتباسات. فها هنا تذكر المقهى، أو الشقة، أو السجن، ثم يجمعون من الرواية هذه الأشلاء، ويقتلون الرواية قتلا لتصبح جثة في مشرحة الموتى. فالقاهرة، والمنفى، وواحة سيوة، والصعيد، ومخيم عين الحلوة، ومخيمي صبرا وشاتيلا، والمقاهي، والنوادي، والملاهي، والشقق، أماكن ورد ذكرها في روايات بهاء طاهر، وقامت المؤلفة باستقصائها، وذكر بعض الأسْطر التي تنم على اهتمامه بها. على أنّ هذا كله يجري في معزل عن علاقة المكان بالشخوص، وبالزمن، وباللغة، وبالفكرة، التي تكمن في الحبكة التي ينسجها المؤلف على أكثر من مهله، ولا يظهر شيء ن ذلك، لا لدى مي بكليزي، ولا لدى أي واحد من هؤلاء الذين لا خبرة لديهم بقراءة الرواية، فالرواية عملٌ يتجسّد في مخيلة القارئ، والدارس، موحّدًا بجلّ تفاصيله وليس أباديدَ متناثرة.

الرؤية السردية:

والفصل الثالثُ من الكتاب ليس فيه ما يختلف عن الفصلين السابقين. فهي تتناول ما يعرف بالمنظور السردي، وقد جمَعَتْ عددا من الألفاظ المترادفة الدالة على هذا الذي تسميه رؤية سردية. واعتمدت في ذلك على مرجعيات لا تنسجم، فهي تعود للمعجم القديم، ولخطاب الحكاية، ولمرجع عن قصص الأطفال، ومعجم مصطلحات نقد الرواية، مما ألقى على السياق الكثير من الارتباك. فما يكتب للطفل لا يسوغ تطبيقه على الرواية الرواية، وما يقال في لسان العرب لابن منظور لا ينسحب على ما يقال في خطاب الحكاية، وإذا تجاوزنا هذا، وجدنا المؤلفة تقع في شتاتٍ من العناوين التي تُرْبك القارئ. وسبب هذا أنها تتناول عددًا من الروايات في كل منها منظور سردي مختلف، لذا تضطر اضطرارا لاستخدام الكثير من العناوين.

وقد تكرر هذا بصورة فاقعة عند الوقوف إزاءَ بناء الشخصية في الفصل الرابع. وحقيقة الأمر هي أن المؤلفة كان الأولى بها، والأجْدر، أن تتناول رواية واحدة من روايات بهاء طاهر في الكتاب، فتقوم بدراسة هذا التشكيل فيها وحدها، إذ لو فعلت هذا لما وقعت فيما وقعت فيه من تشتت مربك، وخليط يسيءُ للجهد الكبير الذي بذلته. أو تقف بنا إزاء ركن واحد من أركان التشكيل الفني، كالزمن الروائي وحدهُ، أو المكان وحدهُ، أو الشخصية دون غيرها من الأركان، مع ضرورة اتباع طريقة في البحث تتجنّب التطبيق الآلي الذي لا يخلو من تعسُّف.