عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

ما في التأويل وخارجه: ضرورة لتحرير المعنى وليس دُوارا في الفراغ

القدس العربي-عبداللطيف الوراري

النص والتأويل

التأويل من أكثر المفاهيم اطرادا وتداولا في عالمنا المعاصر؛ إذ يشغل بال الدارسين وآلتهم، ويثير سجالا بينهم لا يهدأ. ويعود ذلك إلى طبيعته الإشكالية وازدياد الاهتمام بعلوم تحليل الخطاب في أكثر من مجال معرفي. للمفهوم في ثقافتنا العربية، كما هو، شجرة أنساب عريقة تمتد إلى الدراسات القرآنية، حيث نشأ وتطور على نحو مدهش تكشف عنه بحوث الأصوليين وعلماء الكلام، ليس بفضل اتساع اطلاعهم على علوم عصرهم وتشعبهم في الحديث حسب، بل زادوا على ذلك أن وضعوا ضوابط لاستنباط الأحكام؛ إذ جعلوا التأويل آلية استدلال تكون الغاية منها الكشف عن قصود الخطاب في شتى شروطه التداولية. فالمؤول مستنبط وما يقوم به من تأويل يتحدد في صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، أو هو ـ كما يقول ابن حزم الظاهري- «حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل صحيح». ومن ثمة، يسوقنا التأويل إلى قضايا المعنى والدلالة والقصد من جهة، وإلى طبيعة النوع الأدبي وتلقيه من جهة أخرى.

فالنص بوصفه تحققا لغويا، يستمد معناه من دلالاته الناتجة عن وحداته البنائية، ويتحول باستمرار داخل سيرورة القراءة والتأويل. وإذا كان مقصد النص هو ما يريد الكاتب إيصاله من معنى خلاله، كانت دلالته ما يحتمله من معانٍ قريبة أو بعيدة الإدراك، وذلك تبعا لمعطياته الداخلية والمحددات الخارجية المؤطرة له. ومن النصوص ما كان ذا طابعٍ معياري يتحد فيها مقصد قائلها ودقة بنائها اللغوي وصرامته الانتقائية، فتنحصر الاحتمالات الدلالية في المعنى؛ وهي ما يصطلح عليه الأصوليون بـ»قطعي الدلالة». لكن معظمها مما قام على غير المحسوس المتعين، مثلما في نصوص الفكر والأدب، حيث يصعب الوصول إلى شبهٍ بهذا التطابق أو الموافقة، وذلك لطبيعة موضوعاتها المركبة والملتبسة. وهو ما يشير إليه التهانوي بقوله: «دلالة النص ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها، فإن الحكم إنما يثبت بالدلالة إذا عُرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص، ثُم إن كان ذلك المعنى معلوما قطعا فالدلالة قطعيةٌ، وإذا احتمل أن يكون غير هو المقصود فهي ظنية».

وفي غياب القصد – صريحا أو ضمنيا- لا يمكن للمعنى أن يكون دالا، أي مدركا باعتباره يحيل على دلالة، لأن القصد أساس كل القضايا المعرفية التي عبرت عن نفسها من خلال مجموعة من المفاهيم الخاصة بالمعنى، من حيث الوجود والمادة والتداول والسيرورة. ومن الطبيعي أن تتعدد القصود ائتلافا واختلافا تبعا للسياق بين قصد المتكلم وقصد الكلام وقصد السامع، ولا يمكن الحديث عن تداول الكلام وفهم وظائفه ودلالاته دون استحضارها. وقد حصرها علماء اللغة والبلاغة في الفهم والإفهام، حيث الغاية التي يجري القائل والسامع إنما هي الفهم والإفهام، ثم في الإفادة والاستفادة، حيث وجب أن يكون المتكلم يبتغي إما إفادة المخاطب أو الاستفادة منه. وكان عبد القاهر الجرجاني قد أكد على أُحادية القصد في الكلام على سبيل الحقيقة أو المجاز، لأنه في نظره يستبعد الأخذ بالقصود الاحتمالية القائمة على مفهوم التأويل، لذلك قاس التعابير المجازية على التعابير الصريحة. لكن أهمية أطروحة الجرجاني تتمثل في التمييز بين مقصدية الخبر العادي ومقصدية الإبداع الأدبي، فإذا كانت المقصدية الأولى مباشرة وعارية من أي محاولة لإخفاء الغرض، فإن المقصدية الأدبية غير مباشرة لأنها تتوسل بشتى ضروب المجاز والاستعارات والكنايات، أي بين مقصدية «المعاني الأول» ومقصدية «المعاني الثواني». وهو شبيهٌ برأي أبي حيان التوحيدي عند تمييزه بين الإفهام الرديء والإفهام الجيد.

بلاغة الشعر

مثلما صنع علماء الأصول مع القرآن، وقف العلماء بالشعر وصناعته على ما له من مزية الكلام المخصوص الذي انغلقت بنيته على معانٍ إيحائية تُؤدى بشكل فني وجمالي. وقف ابن الأثير على كلام لأبي إسحاق الصابي يُفرق فيه بين النثر/الكتابة والشعر بحسب نوعية معناه، فلما كان الأول «هو ما وضح معناه» وظهر مضمون ألفاظه من أول وهلة، كان الثاني «أفخره ما غمض فلم يُعْطِك غرضه إلا بعد مماطلة منه» معتبرا أن صنعة الشعر تدور على المعنى، وتعتمد الاحتيال على مساحة اللفظ بالتلطف والدقة من أجل إبراز هذا المعنى. وإذا كان ذلك يؤدي إلى الغموض، فإن الأخير ليس شيئا مقصودا لذاته، بل أمرا تفرضه طبيعة الشعر. وإنْ أمكننا أن نعبر عن المعنى النثري بأكثر من عبارةٍ كما هو، فليس بوسعنا أن نُؤدي المعنى الشعري إلا بالصورة التي استلزمها بناء القصيدة وتركيبها اللغوي والإيقاعي والتخييلي، بمعنى أنه كامنٌ في اللغة ذاتها ولا يتحقق بغيرها. وقد فطن ابن أبي عون لذلك في «التشبيهات»؛ إذ يرى أن نثر الشعر يؤدي إلى تشويهه، إذ يذكر أبياتا لأبي تمام تجمع، في رأيه، إلى حسن التشبيه والاستعارة براعة المعنى، مُؤكدا على أن حسنها يتأتى من «اتصال نظمها ووصفها؛ ولو فككنا أبيات التشبيه من الأبيات التي تدل عليها وتشير إليها» في هذه الأبيات أو في غيرها من الشعر الذي اتسق نظمه «لجاء البيت مبتورا منقطعا، ولقلت الفائدة فيه وضاقت المتعة منه».

إن خاصية النوع الشعري تتجلى في قدرته على التمثيل المفارق للعادي، وعلى الإبلاغ بذلك جماليا. ولقد أتاحت لنا النظرية الأدبية الحديثة إمكاناتٍ ذات شأن في تدبير طرق تأويل الشعر من جهة طبيعة وخصوصيات بنائه، ولعل أبرز مقولاتها ما اصطلح عليه بـالانزياح في مقابل المعيار، بعدما فطنت إلى أنه يكمن في نمط خاص من العلاقات التي يقيمها الشعر بين الدال والمدلول من جهة وبين المدلولات نفسها من جهة أخرى. وقد ساهمت البلاغة الجديدة، ابتداء من نظرية الانزياح لجان كوهن، في النهوض بـ»المعنى» في الشعر، وليس يعود ذلك إلى توسلها بمفاهيم من نوع «المعنى الحقيقي» و»المعنى المجازي» بل إلى تأويلها للعلاقات بين مختلف المعاني المتفاعلة في اللغات الرمزية، ثم إلى منهجتها للعمليات المنطقية أو الدلالية المنتجة للاستعارات. ومن خلال تقطيع مزدوج )مرجعي/ دلالي( ومن إجراءين بسيطين )إلحاق/ حذف(، عمدت جماعة مو البلاغية بدورها إلى تصور «رحم مجازي» قابل للتطبيق على مجالات أخرى غير مجال الكلمة، وهي المحكي والقصيدة وبنية الشخصيات والدليل الأيقوني والدليل التشكيلي، إلخ. وابتدع ميكائيل ريفاتير مفاهيم لعل أكثرها أصالة «السياق» و»التسنين» عدا عن «الوحدة الأسلوبية» التي لا توجد بالنسبة إلى معيارٍ لساني خارجٍ عن النص، بل ما يُنتجها هو العلاقة بين سمة مفارقة ما وسياقها المباشر. ولا يتخذ تصور ريفاتير النص مُجرد ذريعةٍ، وإنما يدرسه في ديناميته، أي في سيرورة قراءته. بعبارةٍ أخرى، يهتم بتوضيح سيرورة تشكل ليس الجملة حسب، بل النص كذلك، منطلقا من معطى دلالي أولي تتم معالجته وفق قواعد تختلف عن قواعد الخطاب العادي.

صحيح أن هذه الاتجاهات الجديدة لا تتجاهل المعنى كما فعل الشكلانيون الروس رغم كل ادعائهم بعكس ذلك، ولا تأخذ ذلك المعنى كأمر مُسلم به كما فعلت البنيوية في بداياتها، دون أي ادعاءات بعكس ذلك: هناك معنى يحاول اللسانيون البنيويون أو الشكلانيون الحفاظ عليه بأي ثمن. إنهم يقترحون النظر إلى النص باعتباره مجموعة من الإرغامات الخاصة بإنتاج المعنى (من طرف كاتبه أو قرائه) وعلى علم الدلالة أن يدرس ويرتب القراءات الوصفية المتطابقة مع هذه المبادئ ومع المبادئ الأخلاقية للفيلولوجيا، شأنها في ذلك شأن القراءات المنتجة الصادرة عن أهداف أخرى. فرغم اهتمامها المحوري ببنية المعنى، إلا أنها ظلتْ نقدا شكلانيا في تركيزه الواضح على قضايا البناء والوحدة والكلية والاستقلالية والمفارقة، وكلها تدخل بالقطع في صميم بنية المعنى، لكنها تظل معزولة عن البنى عبر اللسانية التي تقترحها بلاغة الشعر في انفتاحها على الخارج نصي. وما كان ليتم ذلك لولا العمل على فض البنية المغلقة عبر استراتيجية الخطاب. وقد ساهم إميل بنفنيست في هذا الاتجاه، وهو يتجاوز حدود الجملة بانفتاحه على نظرية التلفظ، وسمحت الدراسات التي صاغها حول اشتغال دال الذات داخل اللغة بفهم كيف تشتغل الحداثة، وكيف يكون هذا الدال باثا للدلالية التي تتجاوز الدليل المعجمي للكلمات من خلال آثار تداعيها مع دوال أخرى في الخطاب وعبره. وداخل نظرية الإيقاع التي جعلها بنفنيست ممكنة، يبني هنري ميشونيك شعرية الإيقاع التي حررت المتواليات الصغرى كما الكبرى داخل الخطاب، لأن ما يهم، هنا، هو طريقة بلوغ المعنى وليس المعنى في حد ذاته.

في وقت ما، أتاحت لنا سيميائيات التأويل التي دشنها بورس في تصوره للـسيميوزيس مُقْترحاتٍ جديرة بالعمل. فهي من جهة تنزاح عن فكرة المحايثة التي ارتبطت بتاريخ البنيوية في مختلف اتجاهاتها، حيث النص منغلقٌ على نفسه ويُنْتج معناه استنادا إلى ما يُتيحه محيط مباشر ومفصول عن كل شيء، عن القارئ والكاتب والسياقات الخارجية؛ ومن جهة ثانية، تنزاح عن التأويل اللامتناهي كما تصورته تفكيكية دريدا.

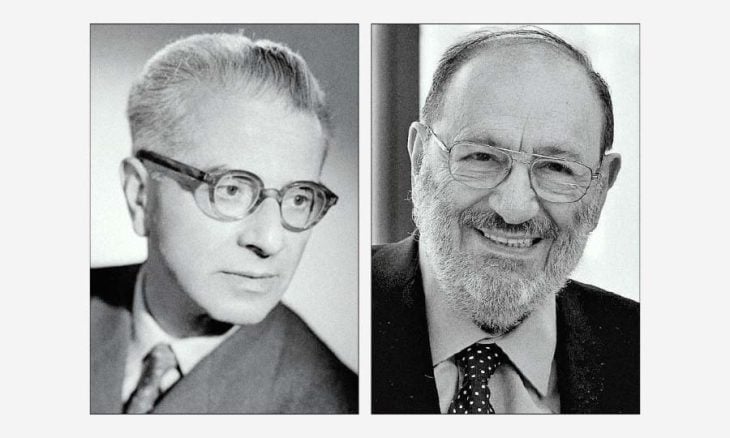

إغواء المتاهة

في وقت ما، أتاحت لنا سيميائيات التأويل التي دشنها بورس في تصوره للـسيميوزيس مُقْترحاتٍ جديرة بالعمل. فهي من جهة تنزاح عن فكرة المحايثة التي ارتبطت بتاريخ البنيوية في مختلف اتجاهاتها، حيث النص منغلقٌ على نفسه ويُنْتج معناه استنادا إلى ما يُتيحه محيط مباشر ومفصول عن كل شيء، عن القارئ والكاتب والسياقات الخارجية؛ ومن جهة ثانية، تنزاح عن التأويل اللامتناهي كما تصورته تفكيكية دريدا. وقد أسهم أمبرتو إيكو بوجه خاص في بلورة جماليات التأويل، كما يظهر من كتابه «العمل المفتوح» الذي يبسط فيه أسس نظريته، مُبْرزا عبر سلسلة من الفصول التي تركز أساسا على الأدب والموسيقى، إن العمل الفني هو رسالة غامضة ومفتوحة على تأويلات لانهائية، حيث تتساكن مجموعة من المدلولات في قلب الدال الواحد. وبالتالي، ليس النص موضوعا نهائيا، بل هو على العكس من ذلك موضوع مفتوح لا يمكن للقارئ أن يتلقاه بلامبالاة، وإنما عليه أن يتدخل ويبذل طاقته التأويلية. وهذا ما توسع فيه إيكو أكثر من خلال كتابه «القارئ في الحكاية» الذي دعا القارئ فيه إلى التعاون مع النص، لأن النص وحده ليس في إمكانه أن يقول أي شيء. ومساهمة منه في رفع النقاش حول طبيعة المعنى وإمكانيات التأويل وحدوده، يتوقف إيكو عند العلاقة التي تجمع بين المؤلف والقارئ، بقدر ما يعيد التفكير في التأويل ومفهومه وإمكاناته، وفي دور القارئ في عملية إنتاج المعنى، كما في كتابيه «حدود التأويل» و»التأويل والتأويل المفرط». وكان في حقيقة الأمر يعبر عن قلقه من توجه بعض تيارات الفكر النقدي المعاصر، ولاسيما من أسلوب النقد الأمريكي الذي يستوحي أفكار دريدا ويطلق على نفسه (التفكيكية) التي تسمح للقارئ بإنتاج دفق من القراءات اللامحدودة وغير القابلة للاختيار، ومن ثم كان يتحرى وسائل تحديد نطاق التأويلات الممكن قبولها وسط هذه المتاهة. وفي جميع الحالات، يمكن القول إن التأويل ليس ترفا جماليا، أو لعبا في الفراغ بلا مرجع، بل هو بالأحرى ضرورة لتحرير المعنى وسعي إلى إنتاج الدلالات الممكنة على الدوام.