عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

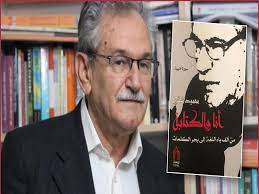

أنـــا والكتـابـــــة كتاب لمحمود شقير يثير الكثير من التساؤلات

الدستور-إبراهيم خليل

بعد نيف ومائتي صفحة من المذكرات والخواطر والنتف من السيرة الذاتية (الأدبية) على رأي القاص الروائي محمود شقير (لوسيل، الدوحة، 2023) يجد القارئ ما يعد موجزا عن حياة الكاتب الذي ولد في 15 آذار(مارس) من العام 1941 في جبل المكبّر على كثب من القدس(1). ففي هذا الموقع يذكر لنا اسم والده واسم أمه، ويقدم لنا صورة عن طفولته المبكرة التي لا يزال يتذكرها، لا سيما ذهابه كل يوم جمعة مع والده إلى القدس، فالأب يتوجه لأداء الصلاة في الحرم، والطفل ينتظره لدى دكان عمه عايد الذي يقع في أول طريق الواد.

وقد تكون هذه الصورة وما أعقبها عن دراسته من أكثر الصفحات لصوقا بالسيرة التي غايتها إلقاء الضوء على شخصية الكاتب، وهو يروي لنا حكايته بقلمه، بعد أن زايلته حمّى التأليف، والتخييل، في قصصه القصيرة، ورواياته، ومسلسلاته، وأقاصيصه التي يستهدف بها الصغار، والكبار.

الاهتمام بالسيرة:

ويبدو أنَّ محمودا من أكثر كتابنا اهتمامًا بسيرته، لا ينافسه في ذلك إلا إبراهيم نصرالله. فقد كتب شقير عددا من الكتب التي لا تصنَّف إلا في أدب السيرة؛ كظل آخر للمدينة، وتلك الأزمنة، ومرايا الغياب يوميات الحزن والسياسة2007(2)، ومدن فاتنة وهواء طائش. علاوة على ما كتبه تحت عنوان تلك الأمكنة. وهذه الكتب جميعًا نجد ظلالها في هذه السيرة التي سماها «أنا والكتابة» تمييزا لها عما سبق.

وهو عنوان ملائم للكتاب، إذ هو في الغالب، والأعم، مهتم بتجربته الإبداعية في القصة. فعن علاقته بها يذكر أنه بدأ الكتابة وهو في المرحلة الثانوية، ومزّق الكثير قبل أن ترى قصته الأولى النور في الأفق الجديد. ولا يفوته، وهو يتحدث عن تلك البدايات، أن يذكر ما تركته نشأته في أسرة بدوية الطابع، في مجتمع هو مزيج من الريف والمدن. فكان لهذا التكوين المختلط أثره في كتاباته المبكرة. بل يمكن القول: إن له أثره حتى في كتاباته المتأخرة. تُضافُ إلى ذلك معاناة الفلسطينيين. فقد تفتَّح وعيه على إشكالية الاحتلال، واللجوء، ومواجهة القمع، وظهور الأحزاب السياسية المتنافسة على استقطاب الجمهور؛ كالبعث، وغيره. في تزامن مع بروز التيار الناصري الداعي للوحدة العربية، والتأميم، والنظام الاشتراكي. فكانت تجربتُه الأولى هي « خبز الآخرين».( 1975) التي صدرت وهو رهن الاعتقال. إذ قام إلياس نصرالله، وبعض أصدقائه، بجمع القصص من مجلة الجديد، والاتحاد، والأفق، وصدرت عن منشورات صلاح الدين في القدس.

ويبدو أن المؤلف لا يجدُ حرجًا في الاعتراف بأنَّ تلك القصص تمثل الخط التقليدي – الكلاسيكي في كتابة القصة حينئذ، شأنه في هذا شأن محمود تيمور، ويحيى حقي، ومحمود سيف الدين الإيراني. بيد أنه بعد أسفاره في بيروت ودمشق وعمان وبراغ وغيرها من مدن، وجد لنفسه طريقا جديدًا في كتابة القصة .. مبديا إعجابه الشديد جدا بطريقة زكريا تامر، مؤلف صهيل الجواد الأبيض، والرعد، ودمشق الحرائق، وربيع في الرماد، والنمور في اليوم العاشر، وغيرها.. (انظر ص 39) علاوة على إعجابه بالكاتب الراحل عدي مدانات. وبقصص يوسف إدريس. وعلى الرغم من تأثره بهذه الأساليب، لم تزايله المؤثرات المحلية التي تغلغلت في كتاباته، وفي مقدمة ذلك المحكيات الشعبية، والمأثورات، واللهجة الدارجة في الحوار، والرغبة الشديدة في تجسيد البيئة المحلية بما لها من مزايا خاصة لا تتصف بها أيّ بيئة أخرى. (انظر ص 52).

تغيير الاتجاه:

وفي ضوء المعاناة تحْت كابوس الاحتلال، بُعيْد نكسة 1967، انقطع عن الكتابة. ويبدو أن مدة الانقطاع كانت كافية ليعيد النظر، وللتمكن من تغيير الاتجاه. وشهدت صحيفتا القدس، والاتحاد، عودته للكتابة مجددا بطريقة جديدة. فأصدر عددًا من المجموعات منها «الولد الفلسطيني(3)» وَشُغل لزمن غير قصير بكتابة القصة الساخرة. وبكتابة قصص الأطفال، ثم بكتابة المسلسلات، ومنها عبد الرحمن الكواكبي. وقبيل مغادرته إلى براغ خاض تجربة كتابة القصة القصيرة جدًا. فأصدر منها مجموعته « طقوس للمرأة الشقية « 1985.

ويؤكد شقير أن هذا النوع من القصص نوعٌ جديدٌ مُسْتحدث، وأول من كتب القصة القصيرة جدا هي ناتالي ساروت في (انفعالات) ولكنّ هذا الضرْب من القصص محفوفٌ بالمخاطر. فبعضُ الكتاب ما إن وقفوا على هذا اللون حتى أصبح لديهم لهوا، وعبثا، ظنًا منهم أنه من السهل اليسير غير الممتنع. وهو لا ينكر أنه في بعض هذه القصص لم يُصب هدفا، وظل سعيه فيها كالعيار الناريّ الطائش. وأن بعض كتاب هذا اللون من القصص لا يفرِّقون بينه وبين الخاطرة الوجدانية، أو قصيدة النثر. (انظر ص 87) ولأن بعض هذه القصص مفتقر للحدث، مفتقرٌ للشخوص، مفتقرٌ للعقدة، فإن ثمة نقادًا لا يعترفون به اعترافهم بالقصة القصيرة.

أما نحنُ، فنرى في هذا اللون من الكتابة السردية نوعًا جديدًا من النثر. حريٌ بهِ، وجديرٌ ألا يحسب في القصص. لأن القصة التي تخلو من الحدث، ومن الشخوص، ومن زمن يشد القارئ بمساره، ومن مكان يؤطر الحدث، ومن عقدةٍ يسلط عليها الكاتب الضوء، لا تعد قصة. فليُسَمِّها الكاتب ما يشاء، خاطرةً، أو قصيدة نثر- ولو أنّ هذه التسمية تُغْضب الشعراء- أو أي شيء آخر. وقد أساءَ من قلدوا المؤلف في كتابة هذا النوع من القصة إساءاتٍ بالغةً أشعرت الكثيرين بأن فنّ القصة الذي عرفوه في أعمال تشيخوف، وموباسان، وإدجار آلان بو، وسومرست موم، ونجيب محفوظ ويوسف الشاروني ويحيى حقي والطيب صالح وغيرهم.. في طريقه إلى الزوال، وأن معالمه آخذةٌ في التلاشي، وعما قريب يصبح من الفنون الأدبية المنقرضة انقراض الملاحم، والمقامات، والموشح الأندلسي.

أما إشارة المؤلف لانطباع منْ يسميه ناقدًا عن مجموعته « احتمالات طفيفة « وأنها تشبه الرواية لما فيها من أجواء متواصلة، وأن ذلك شيءٌ جديدٌ، فإنّها إشارة لا تنمُّ إلا عن سذاجة. فهذا اللون عرف عالميا في مجموعة قصص بعنوان « مراعي السماء « لجون شتاينبك John Steinbeck1932. وهي قصصٌ يسودها جو نفسي وفني مثقل بالإيحاءات التي تنم على ما فيها من تجانس، ومن وحدة. وقد نُظر إليها على أنها قصص يقترب بها المؤلف من الرواية. وترجمها فؤاد أيوب بصفتها رواية لا مجموعة قصص. وفي مجموعة إميل حبيبي (سداسية الأيام الستة) أجواء متجانسة، وارتباطات نفسية، وفنية، تجعل منها فصولا من رواية، أو شكلا يشبه الرواية، وتناولها بعضهم بصفتها رواية، لا مجموعة قصص. كذلك مجموعة (مقهى الباشورة) لخليل السواحري التي صدرت بدمشق 1975 هي الأخرى تتألف من قصص تغلب عليها أجواء الاحتلال من حيث الموضوع، والقدس من حيث المكان، وما بعد نكسة حزيران 67 من حيث الزمن، تساند هذا كله أداة التعبير، وهي اللغة، التي تجمع بين لغة الكتابة، واللهجة المحكية، وما يتوافر فيها من أمثال، ومأثورات، تغذيها المرويات الشعبية. وهي لذلك تشبه الرواية، أو فصولا من رواية.

ويلحّ محمود شقير على ما تركته سنوات المنفى من أثرٍ في كتاباته، مثلما يلحُّ على أنّ عودته للديار الفلسطينية عام 1993 أكثر تأثيرًا فيما كتب.

نشاط كتابي:

فقد نشر عشراتِ القصص، ومئات المقالات في الصحف. وصنَّف وألف كتبًا ومخطوطاتٍ عن أحباءَ له وأصدقاءَ كثر. من بينهم بشير البرغوثي، وسليمان النجاب، ومؤنس الرزاز، وأخيرا غسان كنفاني. في الأثناء انفتح بابُ الحديث عن علاقته بالرواية، قارئا، وكاتبا. وأعاده الحنين إلى هذا الفن الذي عشقه منذ قرأ شجرة اللبلاب، والضفيرة السوداء، لمحمد عبد الحليم عبدالله. وكتب محاولاتٍ أضرب عن نشرها، بيد أنه، وفي أُخرة من العمر، كتب ثلاثا ونشرها: فرس العائلة، ومديح لنساء العائلة، وظل آخر للعائلة. وهذه العنوانات تذكرنا بعنوانات روايات إبراهيم نصرالله: شرفة العار، شرفة الهاوية، شرفة رجل الثلج، إلخ.. الشرفات التي تنتهي أو لا تنتهي. ويضيف المؤلف إن رواياته الثلاث ترصد تحولات المجتمع الفلسطيني من ثمانينات القرن إلى متمم الرواية الأخيرة. وهذا في رأينا غير دقيق، فإن في الروايات رصدًا لما هو أقدم من الثمانينات عن طريق الوقائع المستعادة. وهذه (الثلاثية) سيرة ذاتية بقناع قصصي روائي. ففي كتابه (أنا والكتابة) يُعلن شقير أنه يكتب سيرة، لكنه في الثلاثية يكتب سيرة معلنا أنها رواية. وقد اضطرَرْتُ للدفاع عن الكاتب عندما تواصلت معي الراحلة ليلى الأطرش عن طريق الهاتف بعد قراءتها لما كتبتُه عن مديح لنساء العائلة (4)، فحاولتْ إقناعي بأنها سيرة، لا رواية. وقد احتفظتْ- رحمها الله - برأيها هذا، ولم أستطع إقناعها بأنها رواية. وفي هذا السياق ثمة كتابٌ كثيرون يظنون أن الكتابة عن أحوالهم، وأحوال عائلاتهم، بقالب سردي، لا يتناقضُ مع مبدأ الرواية القائم على التخييل الخالص، المستقل عن المؤلف، وعن شؤونه.

الأدب الملتزم:

ولا يفتأ محمود شقير يعود لموضوع الكتابة المغايرة. طارحًا سؤالَ الالتزام. إذ كان قد بدأ حياته مقتديا بمحمود أمين العالم، وتأكيدهِ على شرط الالتزام في أنْ يعلن الكاتب عن آرائه السياسية، والإيديولوجية، بتناوله أوضاع الطبقة المسحوقة، والدعوة للنظام الاشتراكي، والبوح بما يؤمن به من فكر ماديٍّ جدلٍّي. والمؤلف يعترف بأن هذا التوجه، الذي غلبَ على بداياته، توجهٌ تغير لأسباب عدة. في مقدمتها ما طرأ على الوضع الفلسطيني من تداعيات أوجبت على الكاتب، والشاعر، أيا كان، أن يبحث عن أسلوب جديد. فكتبَ للأطفال متصديًا لغطرسة أدب الأطفال الصهيوني. وكتب الرواية ليوثق الحياة الاجتماعية الفلسطينية المهدَّدة بالمحو. ومع ذلك، فهو لا يتخلى عن المقاومة من حيث هي رسالة للأديب، والشاعر، لكنها لا ينبغي، ولا يجبُ، أن تقتصر على الكتابة بالسكين. فعلى رأي محمود درويش « كلّ ما هو جميل من الأدب مُقاوم «.

اعترافٌ صريح، لا مواربة فيه، من الكاتب الملتزم محمود شقير، بأنَّ أدب المقاومة، أو النضال، لا ينبغي له أن يقتصر على أدب السلاح. وكل أدب في رأيه يحضّ على « حفظ الكرامة الإنسانية هو أدب مقاوم «. (انظر ص 147- 148) وهذه الآراء، مع تقديرنا لها، تظلُّ موضع جدلٍ، وخلاف. لأن الآخر المحتل لديه ما يدعيه من أدب جميل وأنيق، ومن حفظ لكرامة المستوطن، فهل يسمى هذا الأدبُ مقاومًا؟ فمصدر الخلاف هو السياق. فإذا وضعنا مصطلح السياق في الاعتبار، اتضح مرماه، وبانَ معناه. فقصيدة محمود درويش « بطاقة هوية « أو» أزهار الدم» وغيرهما، قصائد مقاومة، والسياق هو الذي فرض عليها هذا التصنيف. مثلما تعد (المهرولون) لنزار قباني قصيدة مقاومة، لأن السياق هو الذي يفرض علينا، وعليها، هذا التصنيف، وليس محمود أمين العالم، ولا عبد العظيم أنيس.

تساؤلات:

وقد يطول بنا الأمرُ إذا أردنا استيفاء العرض باستيفاء الكتاب (254ص). بيد أن ثمة مَلاحظ، وتساؤلاتٍ، لا ينبغي أن نختتم دون أن ننوه إليها، وننبه عليها. فالمؤلف عدَّدَ نفرا من كتاب القصة القصيرة الفلسطينيين وساءنا أن يتناسى كتابا أولي وزن ثقيل؛ كرشاد أبو شاور، وخليل السواحري، ومحمود الريماوي. وذكر (ص18) أنه أسهم في اكتشاف عدد من الكتاب الذين أصبحوا من كتاب القصة البارزين دون أن يذكر أحدا. وهذا يؤسف له، فقد أضاع على الباحثين شيئا ذا قيمة تاريخية. وعدَّد أيضا بعض من عادوا، وكتبوا عن المكان، كمريد البرغوثي، وفاروق وادي، وفيصل حوراني، ولم يذكر رشاد أبو شاور الذي كتب هو الآخر (رائحة التمر حنة) ولا محمد القيسي صاحب كتاب (ماء القلب) و(كتاب الابن سيرة - الطرد والمكان).

علاوة على تكراره الحديث مرارًا، وتكرارا، عن خالتي شاكيرا، وعن مقعد رونالدو، وعن كوندليزا، وعن زيارته لهونغ كونغ، والجامعة المعمدانية، وكان الأولى به أن يتحدث عن الشيء الواحد في موقع واحد كي لا يقع في الاستطراد. إلا إذا كان الكتابُ توليفا من مقالاتٍ منشورة سابقا في أوقات متباعدة دون أن يعاد فيها النظر.

وقد أطال قليلا في الحديث عن الجوائز، وفوزه ببعضها، محترسًا، متحرّزا، مؤكدًا، أن الفوز بهذه الجائزة أو تلك لا يعني بالنسبة له الشيء الكثير. بيد أن شهادته لنزاهة اللجان مطعونٌ بها، فقد ذكر أنّ اللجنة التي شغَل فيها موقع أمين السر، وعضو الارتباط مع الوزارة، هي أفضل اللجان. وهذا يذكرنا بالمثل الشعبي المتداول في مثل هذا السياق» لا أحد يقول عن زيته عِكِر». وأشار المؤلف لتدخُّلات غير أدبية في اختيار الفائزين، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو إقليمي، ومنها ما هو عشائري، وهذا صحيحٌ، لكنه تناسى تدخلات الناشرين. وقد نُشرت فضائح تثبت أن للناشر (لوبي) يحدِّد الفائز قبل قرار لجنة التحكيم، إنْ كانت ثمة لجنة في الأساس.

ومما تجدُر الإشارة إليه، والتنبيه عليه، أنَّ المؤلف يقول الكثير عن إحراق مكتبتهِ على يدي أمه التي خشيت أن تكون بينها كتبٌ ممنوعة. وقد ربط بين هذا المشهد، وإحراق كتب ابن رشد( 595هـ) في قرطبة بأمر من أبي يوسف يعقوب المنصور الموحّدي(580هـ). ونحن لا نرى لهذا الربط المفتعل أي ضرورة، لأن إحراق كتب ابن رشد كان بإلحاح من العامة، وضغوط الفقهاء، ورجال الدين، لاعتقادهم أن في كتبه- التي هي من تأليفه- بعض الزندقة والتجديف. والمؤلف لم يتهم بالزندقة، ولا بالتجديف. وأمه ليست بأبي يوسف المنصور، والعامة لم يكن لديها ما تحتج عليه في كتبه، وإن كان بينها كتاب عن كارل ماركس.

سمي بالمكبر لأن عمر بن الخطاب عند قدومه فاتحا أطل على القدس منه، وكبر تكبيرة تردد صداها في الجمع، فسموا المكان بهذا الاسم.

انظر ما كنبناه عنه في: بين الرواية والسيرة، ط1، عمان: أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، 2020 ص ص 159- 166

انظر الفصل الرابع من كتابنا: في القصة والرواية الفلسطينية، ط1، عمان: دار ابن رشد للنشر والتوزيع، 1984 ص ص 48- 59

انظر كتابنا: بلاغة الرواية ومسارات القراءة، ط1، عمان: دار فضاءات للطباعة النشر والتوزيع، 2015 ص ص 105 – 117